車を運転していて、カーブを曲がるときに不安になったことはありませんか?

カーブでの運転方法は、免許を取得した全ての人が習得しているはずの基本知識ですが、いざ公道にでてみるとカーブの形状や状況がさまざまで、操作に迷ってしまうこともあります。

この記事では、カーブでの運転のコツを理論的に徹底解説していきます。

免許を取り立ての初心者ドライバーから熟練ドライバーまで、この機会に基本知識をおさらいしてみましょう。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!

目次

カーブでの死亡事故発生率

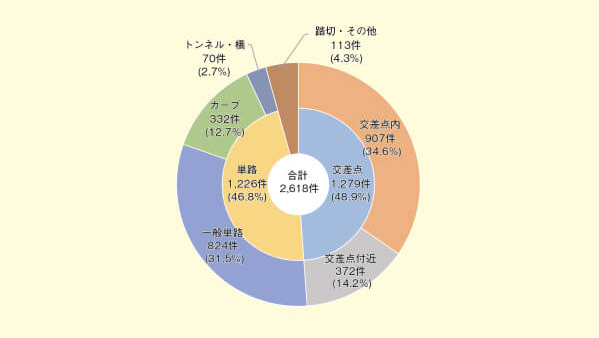

内閣府が発表した統計によると、令和5年の道路形状別交通死亡事故発生件数は2,618件あり、そのうち332件がカーブで発生した交通死亡事故でした。

つまり、全体の12.7%もの死亡事故が、カーブで起きています。

さらにこれを、交差点や踏切・その他を除いた単路(「交差点」「交差点付近」「踏切」「一般交通の場所」以外の道路の部分)に限定すると、全1,226件のうち332件と、およそ3割近くの交通死亡事故がカーブで発生していることになります。

車を運転すれば、必ず機会が訪れるカーブ走行ですが、万が一にも重大事故に繋がらぬよう気を引き締めなくてはなりません。

カーブを走行するときの基本的な安全運転のコツ

カーブを走行する際には、進入までの速度調整や視線の移動、ハンドル操作など複数の運転操作を適切におこなう必要があります。

まずは、カーブを走行する時の基本的な知識について解説します。

カーブを安全に走行するための基本知識

カーブを安全に走行するためにまず大事なことは「進入前に十分減速すること」です。

カーブを曲がる時のスピードが速ければ速いほど、そしてカーブの半径が小さいほど、車には遠心力が強く働きます。

十分にスピードを落とさず進入した場合、ハンドル操作だけでは曲がり切ることができず、車線を逸脱して対向車やガードレールなどに衝突する危険があります。

さらに、遠心力は車の重量が重いほど大きくなるため、荷物を多く積んだトラックや車高の高い車をはじめ、乗用車でも積載物がある場合には特に注意が必要です。

警戒標識からカーブ曲がり具合を予測する

急カーブや連続したカーブの手前に警戒標識が設置されている事があります。

これらの警戒標識は青看板であったり、黄看板であったりしますが、特に山道や高速道路に多く設置され、その先のカーブに対してどのような警戒をすべきか教えてくれるものです。

その急カーブ注意の警戒標識をよく見ると、「R=〇〇」「R〇〇m」などといった数値が書かれているのですが、これはそのカーブの曲率を表しています。

この数値が低いほどカーブの曲線半径が小さいことになり、カーブがきつくなるので十分な減速が必要です。

道路構造令第15条に、道路の設計速度に応じた曲線半径の推奨値と最小値が示されており、警戒標識に書かれているアールの数値に応じた適正速度がわかるので、これを覚えておくのも良いでしょう。

| 設計速度 (単位1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位メートル) | |

| 120km/h | 推奨値=710R | 最小値=380R |

| 100km/h | 推奨値=460R | 最小値=380R |

| 80km/h | 推奨値=280R | 最小値=230R |

| 60km/h | 推奨値=150R | 最小値=120R |

| 50km/h | 推奨値=100R | 最小値=80R |

| 40km/h | 推奨値=60R | 最小値=50R |

| 30km/h | 推奨値=30R | |

| 20km/h | 推奨値=15R | |

カーブ走行時の減速とアクセル操作

「スローインファストアウト」という言葉を教習所で学んだ覚えのある方も多いのではないでしょうか。

スローインファストアウトはコーナリングテクニックのひとつで、ゆっくりとコーナーに進入(スローイン)し、加速しながら高い速度でコーナーを脱出(ファストアウト)することを指します。

減速しすぎにならないためのブレーキ操作

スローインファストアウトを上手くおこなうポイントは、「カーブ進入までに十分に減速すること」と「アクセルをゆっくり踏みながら曲がること」の2点です。

制限速度のある公道上においては、必ずしも“ファストアウト”である必要はないものの、「カーブ明けにアクセルを踏む必要があるくらいまで減速する」ことが大切です。

その際、カーブの途中で止むを得ず減速しなければならないときを除いて、カーブの手前であらかじめしっかりと減速しておくのが良いでしょう。

カーブ脱出時のアクセルの踏み方

やがてカーブの終わりが近づいてきて、直線に戻り始める手前から少しずつ加速して速度を回復していきましょう。

この際、アクセルをゆっくりと踏みこみ加速していく事で、タイヤの直進性による復元力がハンドルに作用するため、余裕を持ってハンドルを戻していく事ができます。

ハンドル操作の具体的なポイント

カーブと一口にいっても、見通しの悪いカーブや左右に連続するカーブだったりと、状況によってさまざまです。

カーブでハンドルを操作する時には、この先のカーブがどれくらいの半径なのかを予測しなければなりません。

視線や目線を意識したハンドル操作

カーブに差し掛かったら、視線をインコース側の遠方に向けましょう。

見通しの悪いカーブの場面では、見える範囲の一番遠くを見ることになります。

カーブでの走行時に気をつけたいのは、「曲方指向(きょくほうしこう)」という錯覚が起こることがある点です。

これは、運転中にカーブを走行する際に、無意識にカーブの内側へ寄ってしまう現象のことで、カーブの大小にかかわらず発生する傾向があり、錯覚に惑わされると交通事故につながる可能性も。

特に右カーブでは右側に視線が向き、道路の内側へ寄りがちになるので、中央線を逸脱して対向車と接触、最悪の場合、正面衝突してしまう可能性も考えられます。

視線をカーブの先に置いたまま、キープレフトを意識して走行するようにしましょう。

ハンドルを握る位置の基本

ハンドル操作を行うには、両手で操作することが大切です。

これまでハンドルをアナログ時計に見立てた時、10時の位置に左手を、10分の位置に右手を置くハンドルの握り方が基本として指導されてきましたが、最近ではその常識が変化してきています。

昨今、多くの教習所では、10時10分から9時15分の間の位置にそれぞれ両手を置くのが良いとされているようです。

その理由には諸説あり、パワーステアリング(油圧などでハンドル操作を補助する機構)がなかった頃の車は力を入れやすい位置が10時10分だったという説が有力ですが、パワーステアリングが当たり前に装備されている現在のクルマではむしろ、ハンドル操作の正確性が重要となります。

安定かつ直進時の微調整もしやすいことから、カーブを走行する時は、10時10分から9時15分の間で調整するのが良いでしょう。

ハンドルを握る強さ

カーブを曲がっているときは物理的に遠心力が外側に働くため、身体も外側に引っ張られてしまいます。

また、ハンドルにはタイヤの直進性による復元力があるため、カーブの途中で手を離すと真っ直ぐに戻ろうとしてしまいます。

カーブがきつそうだなと感じた時は、インコース寄りを走ることを意識して、ハンドルをほんの少し強く握っておくと良いでしょう。

そうすることで、アウト側に膨らむことを抑え、より安定して曲がっていくことが可能です。

ハンドルの切り方の基本とコツ

大きなカーブで、ハンドルを何度も切り増しする場合に最適な操作方法が「プッシュプルハンドル」と呼ばれるハンドル操作です。

たとえば、左に曲がりたい場合の動作を解説すると、

- 右手を12時方向へプッシュ

- 同時に左手を滑らせて12時の位置へ迎えに行く

- 左手で6時に向かって押し下げる

- 同時に右手は6時に迎えに行く

この一連がプッシュプルハンドルの操作となり、いざという時にも両手で安全に正確なハンドル操作ができるためオススメです。

カーブに差し掛かった時にうまく手が送れるよう、エンジンがかかっていない状態で練習しておくのも良いでしょう(練習ではハンドルを無理に動かす必要はありません。手の送り方を覚えるのみであれば、手をハンドル表面に滑らすようプッシュプルハンドルの動作をおこなうだけでも練習になります)。

山道でのカーブ走行の注意点

カーブが連続して発生する山道などにおいては、ドライバーが道路の特性を意識していることが、安全にカーブを走行する手助けとなります。

山道特有の危険について

山道の特性の一つとして、カーブの先が見通せないようなシチュエーションが多く発生します。

これは、カーブのイン側が山肌であったり、生い茂った樹木によって見通しが悪くなること、さらに小径のカーブが連続することなどが理由として挙げられ、ドライバーは細心の注意を払いながら走行し続けなくてはなりません。

変則的なカーブも多い峠道

冒頭でも解説した通り、カーブの度合い(曲率)を「アール」として表します。

山道では山肌に沿って道路が敷かれていることも多く、アールがカーブ途中で大きくなったり小さくなったりして変則的になることもあるので注意が必要です。

うまく曲がり切れるなと思っていても、急にアールがきつくなり、曲がりきれずに反対車線に飛び出してしまう可能性もあります。

反対に、対向車がカーブを曲がりきれず中央線を割ってくる可能性も想定して、それらの事象にいつでも対処できる速度でカーブに進入することが大切です。

常にカーブの先に潜む何かを予測する

また、信号が少ないことも特徴としてひとつ挙げられます。

たとえば、その先で渋滞していたり、景観を眺めるためだったり山菜を採るために路駐する車両がカーブの先に潜んでいる可能性もあります。

また、見通しの悪い左カーブではインコース側に自転車や歩行者がいるかもしれないので、イン側に寄せ過ぎないようにしましょう。

同乗者の安心感を意識した運転

なるべく遠心力を感じない程度に、カーブの手前でしっかりと減速してカーブを曲がる事が同乗者の安心につながります。

車の運転にメリハリが必要な場面は多々ありますが、急加速や急減速、急ハンドルを用いて不必要に車を振り回してカーブをこなしていけば、同乗者が車酔いを起こしてしまうこともあります。

ドライバーは、ただカーブを曲がれればよいという考えは捨て、安全安心な運転を心がける事が大切です。

まとめ|カーブの基本は速度をしっかりと抑えること

本記事では、カーブでの基本的な運転方法や注意点について紹介しました。

カーブを安全に走行するために「進入前に十分減速すること」を念頭に置いて、視線を置く位置やハンドルの操作方法などに気をつけながら運転するようにしてください。

しかし、いくらカーブを上手に走行できるようになっても、見通しの悪いカーブの先に潜む危険に対処するためにはドライバーの「かもしれない運転」が重要になります。

JAF交通安全トレーニングでは、毎月、インターネット上で学べるe-ラーニング形式でコンテンツを配信しており、受講することでドライバーの危険感受性を高めることが可能です。

記事中でも触れたような、山道のカーブや住宅街の見通しの悪いカーブなど、詳細なシチュエーションごとに学べる交通安全教材が取り揃えられており、多くの企業で交通安全教育などに活用されています。

JAFならではの実践的な視点の教材を手軽に活用し、運転していれば必ず走行しなければならないカーブでの運転方法をしっかりと学ぶことで、業務中の交通事故を防止しましょう。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!