「歩行者優先」これは道路交通において自動車のドライバーに課される基本的なルールのひとつです。

しかし、信号機のない横断歩道においては、このルールをしっかり守ることができていないドライバーもいるのではないでしょうか。

警察庁によれば、令和2年から令和6年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は4,262件発生しており、そのうち約7割を占める2,954件が歩行者の横断中に起きたという調査結果が発表されています。

この記事では、信号のない横断歩道に関する交通ルールをおさらいし、運転者や歩行者が守るべきルールや、実際の交通事故のリスクについて詳しく解説します。

信号機のない横断歩道での一時停止率や違反した場合の罰則について学び、交通安全の重要性を再認識しましょう。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!

目次

一時停止率と信号機のない横断歩道の現状

信号機のない横断歩道では、交通が信号機によって制御されていません。

そのため運転者には、もし横断しようとする歩行者の存在があれば道を譲ること、またその存在の有無をよく確認することが求められます。

しかし、実際の一時停止率はどのようになっているのでしょうか?

ここでは、全国でロードサービスを提供するJAFによって2016年からおこなわれてきた全国実態調査の内容をもとに実態を紹介します。

一時停止率は何%?JAFによる全国実態調査

2024年におこなわれたJAF(日本自動車連盟)による全国実態調査で、信号なし横断歩道での一時停止率が全国平均で53.0%という実態が明らかになりました。

全国平均7.6%と、驚愕の調査結果となった2016年の初回調査と比較すると、この10年弱で一時停止率は劇的に向上しつつあるものの、それでもまだ半数ほどの車両が「信号のない横断歩道に歩行者がいても一時停止をしない」といった結果となっています。

先述の通り、信号のない横断歩道における一時停止率(全国平均)は決して高い数字とは言えません。

運転者には、横断歩道を通行する際、周囲の歩行者の有無をしっかりと確認し、もしその存在がいないことが明らかな場合を除き、適切に徐行、一時停止することが求められます。

| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 福島 | 秋田 | 山形 | 新潟 | 長野 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |

| 34.1% | 59.9% | 57.1% | 70.3% | 68.8% | 54.0% | 55.0% | 49.0% | 87.0% | 35.2% | 67.9% | 51.8% |

| 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |

| 50.8% | 46.8% | 38.7% | 58.4% | 65.3% | 31.6% | 80.9% | 34.7% | 75.2% | 68.8% | 61.0% | 64.3% |

| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |

| 68.6% | 45.3% | 40.4% | 57.8% | 55.9% | 36.2% | 54.1% | 57.6% | 67.2% | 58.5% | 42.9% | 44.4% |

| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | 全国 平均 |

| 41.9% | 64.1% | 42.2% | 74.3% | 40.0% | 46.3% | 74.8% | 41.5% | 70.2% | 39.6% | 41.0% | 53.0% |

また、この都道府県別の一覧からもわかる通り、47都道府県中、最も一時停止率が低かったのは富山県で31.6%、最も高かったのは長野県で87.0%でした。

この数字は、運転者が歩行者を優先する意識がどれほど浸透しているかを示すものといえるでしょう。

特に一時停止率が低い地域では、対人事故のリスクが高まるため、運転者の意識向上が急務です。

参考:信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2024年調査結果)|JAF

信号機のない交差点での危険な状況

信号機のない横断歩道を通過する際、ドライバーは特に注意が必要です。

歩行者が歩道から横断しようとしている場合、運転者がそれに気づかずに通過、または気づいても減速が間に合わないまま進入すれば、結果的に重大事故につながる可能性が高まります。

ここでは、信号機のない交差点での交通事故の実態を紹介します。

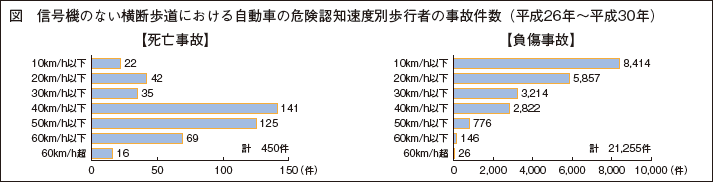

自動車側の速度別に見る事故件数相関

警察庁の事故統計で、平成26年から30年の5年間でドライバーが危険を認知した瞬間の速度と事故件数の関係を割り出しています。

ここで特に注目したいのが左の死亡事故のグラフです。

死亡事故の発生が特に顕著だったのは、自動車が危険を認知した瞬間の速度が31km/hを超過してからです。

横断歩道を通行する際の速度が高くなるのに比例して、死亡事故に発展する可能性も高まります。

「歩行者が横断歩道を渡ろうとしているかもしれない」と予測を立てて運転していれば、安全に止まれる速度での通過を計ることができます。

ドライバーは歩行者の有無だけに焦点を当てて警戒することよりも、まず横断歩道の存在を認識し、そこではなるべく速度を抑えて走行することが大切だということがわかります。

信号なし横断歩道の基本ルールを理解する

ここでは、信号がない横断歩道での基本ルールをおさらいしていきましょう。

ひし形の道路表示や横断歩道接近を知らせる標識に注意

まず、信号機が設置されていない横断歩道の存在に気づくことができなければ、基本ルールを守ることは難しくなります。

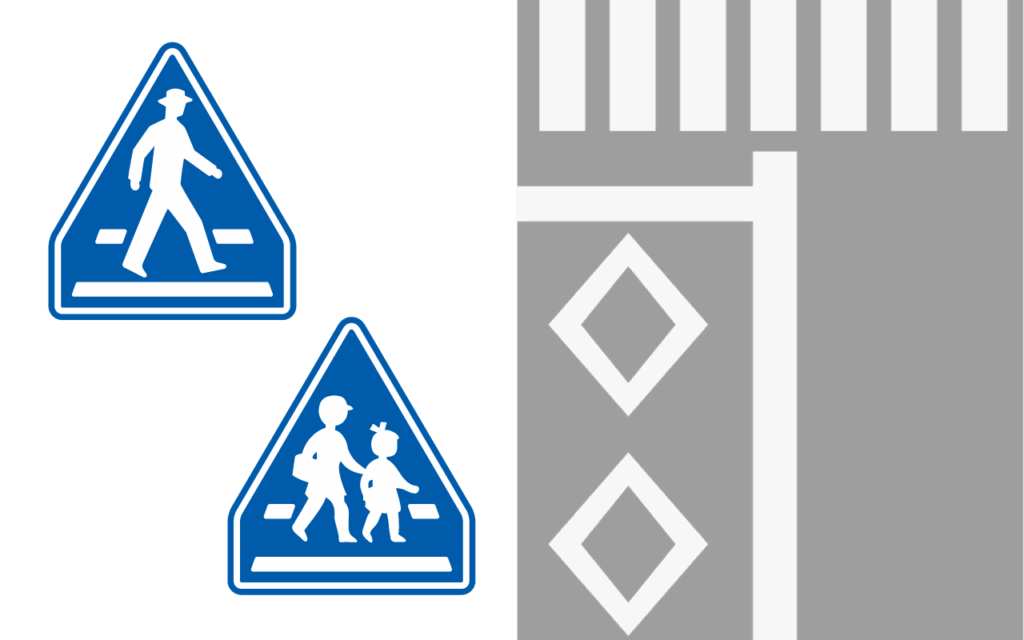

上の画像にあるような標識や路面標示を見かけたら、信号のありなしに関わらず、この先に横断歩道があることに注意しながら走行しなくてはいけません。

横断歩道標識(画像左)は、青地の五角形の看板に白で大人や子どもが歩いている絵柄が描かれており、自転車の絵柄があるものは自転車横断帯を表します。

路面に標示されているひし形マーク(画像右)は「前方に横断歩道または自転車横断帯あり」の標示で、基本的に信号のない横断歩道手前に2つ縦に並べて描かれており、1つ目は横断歩道から50m手前、2つ目が30m手前に標示されているので、横断歩道までの目安として覚えておくとよいでしょう。

道路交通法ではどのように書かれている?

道路交通法上では、信号のない横断歩道または自転車横断帯で、歩行者が横断しようとしている場合、車側は必ず横断歩道直前(停止線がある場合は停止線の直前)で一時停止しなければならないと明記されています。

また、横断しようとしている歩行者の存在が確認できなくとも、それが明らかでない場合(見通しが悪いなど)は横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しなくてはなりません。

道路交通法 三十八条

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

一方、歩行者は横断歩道を渡る際、左右の安全を確認することが重要です。

「歩行者優先の原則に守られているのだから、きっと自動車は自身を認知して止まってくれるだろう」とたかを括り、安全確認が不十分なまま横断歩道を渡り始めてしまえば、事故に巻き込まれてしまう可能性がぐっと高まります。

歩行者とドライバー双方がこれらの基本ルールを守ることで、交通事故のリスクを大幅に減少させることができるのではないでしょうか。

違反した場合の罰則や罰金

それでは万が一、信号なし横断歩道で車が歩行者の横断を妨げてしまった場合、どのような罰則や罰金が科される可能性があるのでしょうか。

以下に、違反事例とその罰則について解説します。

信号なし横断歩道で歩行者を妨害してしまったら

もしも、横断しようとしている歩行者がいるにも関わらず、直前での一時停止を怠った場合には、道路交通法第三十八条の「横断歩道等における歩行者等の優先」に違反する可能性があり、検挙された場合、3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等が科される可能性があります。

また、歩行者を無視した通過や徐行せずに通過することでも、このような罰則や罰金の対象となることがあります。

| 罰則名 | 反則点数 | 反則金額 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 大型等 | 普通車 | 二輪車 | 原付 | ||

| 横断歩行者等妨害等 | 2点 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |

違反に関わる関わらないに限らず、ドライバーとしての責任を全うし、確実に安全確認をおこないながら通行しなくてはなりません。

社内での交通安全啓発の重要性

仕事で運転をおこなう従業員がいる場合、社内での交通安全啓発を積極的かつ継続的におこなうべきです。

これは、信号なし横断歩道での事故を防ぐためにも非常に重要です。

ここでは、社用車を運転するドライバーの安全意識を高めるためのいくつかの方法について解説していきますのでぜひ参考にしてみてください。

信号なし横断歩道に対する社内調査をおこなう

企業や団体では、まず信号なし横断歩道に関する意識がどの程度あるのかを計る社内調査をおこなうことをおすすめします。

- 信号なし横断歩道を通行する際の基本ルールを知っているか

- 基本ルールをどの程度遵守できているか

- 信号のない横断歩道付近で過去ヒヤリとした場面はなかったか

アンケートや聞き取りによって調査をおこなう場合は、これらを質問事項のベースにするとよいでしょう。

またこれを機に運転適正診断を実施すれば、運転適性診断の結果をもとに、一人ひとりに適切な指導やアドバイスをおこなうことも可能です。

教育プログラムによる知識向上の効果

アンケートや聞き取りの調査結果をもとに、従業員の知識レベルにあった適切な交通安全教育を実施することが求められます。

以下のような教育プログラムを通じて、運転者はもちろん、従業員全体の交通安全知識の向上を図りましょう。

- 安全運転講習会に参加する

- 交通安全教育を実施する

例えば、長年のロードサービス事業で交通安全ノウハウを蓄積してきたJAFが提供する「JAF交通安全トレーニング」は、交通安全教材を体系的に継続して配信されるe-ラーニング教材です。

社内での交通安全教育に活用すれば、従業員の運転行動や安全に対する知識を向上させることが可能です。交通安全を従業員に学ばせたいが、どうしたらいいかわからないとお悩みの方は、ぜひ利用を検討してみてください。

その他、企業がおこなう交通安全教育については以下の記事でも詳しく解説しています。参考にしてみてください。

まとめ|いまいちど交通ルールの再確認を

信号機のない横断歩道に関する交通ルールをおさらいし、運転者や歩行者が守るべきルールや、実際の交通事故のリスク、企業がおこなうべき交通安全教育について詳しく解説してきました。

信号機のない横断歩道では、ドライバーが横断者の存在に気づかない、または存在に気づいたものの一時停止が間に合わなかったなど、安全確認不足や横断歩道手前での減速不十分だったことに起因する歩行者との事故ケースが多く報告されています。

そのような事故を起こさないためにも、この記事からいま一度交通ルールを学び直し、交通安全意識を向上させる一助となれば嬉しいです。

「JAF交通安全トレーニング」では、信号のない横断歩道をはじめ、さまざまなシチュエーションを想定した運転時の注意点や、実際に起きた事故を例にした題材など、JAFが長年培ってきた交通安全のノウハウをふんだんに盛り込んだ教材を多数用意しています。

すべてWEB上で学べるe-ラーニングコンテンツとして定期配信をおこなっており、すき間時間を利用してお手持ちのパソコンはもちろん、スマホやタブレットでの受講が簡単におこなえます。

従業員、さらには会社全体の安全意識向上のきっかけに、ぜひJAF交通安全トレーニングを活用してみてください。

\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /