近年、自動車技術の進歩は目まぐるしく、先進運転支援システム(ADAS)が標準装備されている車両を街中でも多く見かけるようになりました。

その先進運転支援システムの分類の中で、ドライバーが意図しないまま車が車線を超えようとしたときに、警告音やディスプレイ表示、ハンドルの振動などで危険を知らせる「車線逸脱警報(LDW)」機能が事故防止に役立つとして注目されています。

しかし、このシステムを作動させるにはいくつかの条件があり、それらすべてを満たすことで機能するため、ドライバーは作動条件や使用上の注意点をよく理解しておく必要があります。

この記事では、LDWがどのような場面で作動するか、注意すべきポイントは何かを解説していきます。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!

目次

車線逸脱警報(LDW)|車線を超えるとアラートで警告

車線逸脱警報(LDW)は、ドライバーが意図しない状態で車が車線をはみ出そうとしたとき、警告音や表示、振動などで知らせる先進運転支援システム(ADAS)のひとつです。

ここでは、基本情報をはじめ、使い方や注意点などを紹介していきます。

今や標準装備となったADAS(エーダス・先進運転支援システム)

まずLDWを説明するには、ADASについて説明しなくてはなりません。

ADASは「Advanced Driver Assistance Systems」の略で、日本語読みではエーダスと呼ばれています。

ドライバーの運転を支援して、安全性や快適性を高める自動車技術の総称とされ、自動運転レベル1・2に定義されています。

車に搭載されたカメラ・レーダー・センサーを用いて運転状況を把握し、ハンドル・ブレーキ・アクセルなどの操作をアシストしてくれる機能のことを指します。

たとえば、前走車や歩行者を検知して、衝突を回避または被害を軽減させる「衝突被害軽減ブレーキ(AEB)」もADASのひとつとされています。

この機能については、2021年11月以降の国産新型車への搭載が義務化(輸入車は2024年7月以降)されており、2025年現在では広く一般的なものとなりました。

出典:乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに関する国際基準を導入し、新車を対象とした義務付けを行います。|国土交通省

車両逸脱警報(LDW)とは?|アラートの役割と基本的な機能

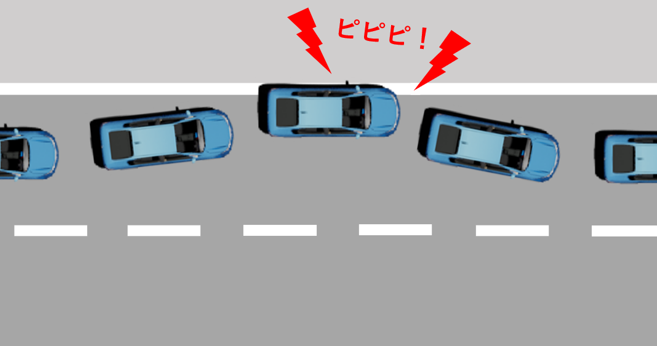

先述したAEBと同様、ADASのひとつに分類される「LDW(Lane Departure Warning)」は、ドライバーが意図しないまま、車が車線をはみ出しそうになったとき、アラートなどで注意を促す安全支援機能で、一般的に「車両逸脱警報」とも呼ばれています。

車両に搭載されたカメラが、道路上の白線や黄線などの車線を常にモニタリングしており、ウインカー操作の有無で車線変更するかを判断し、ウインカー操作がなく車線を越えそうになったときなどに、ブザーやディスプレイ表示等のアラートが発動します。

アラートの主な内容は以下の通りです。

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| 音声警告 | 「ピピピ」といった警告音で注意喚起 |

| ステアリング振動 | ハンドルが「ブルブル」と振動して注意を促す |

| 警告表示 | メーターやディスプレイに視覚的な警告を表示 |

| ハンドル補正 | 一部の車種では、警告に加えてハンドル操作をサポートする |

LDWの使い方と注意点

事故防止の効果が期待されるLDWですが、その使い方をドライバーが理解していなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

また、この機能を使うことでデメリットが生じる状況も存在するので、合わせて解説していきます。

LDWの設定方法|ON/OFFスイッチ

このシステムはスイッチによってON/OFFが可能で、手の届きやすいハンドル付近に切り替えスイッチが設置されている車種が一般的です。

スイッチのデザインは主に「白線+車」のアイコンが一般的となっていますので、運転する車のハンドル付近を確認してみましょう。

一部の車種ではハンドルのダイヤルスイッチを操作して、マルチインフォメーションディスプレイから設定するタイプもあります。

それでも見当たらなければ、機能が備わっていない可能性もありますので、車種ごとの取扱説明書を参照してみることをおすすめします。

LDWの作動条件

LDWの作動条件は、メーカーや車種によって多少違いはありますが、一般的には以下のような条件が揃ったときに作動します。

- 車速が一定以上であること

・多くの場合、約50km/h以上で作動する

・市街地走行での誤作動を避けるため、低速時には機能を停止している - ドライバーがウインカー(方向指示器)を操作していない

・ウインカーを出さずに車線をはみ出した場合に警告する

・意図的な車線変更(ウインカーを出す)は警告をしない

・ハザード(非常点滅表示灯)作動している場合も警告はしない - 自車の左右にある車線が認識できている環境であること

・路面の白線や黄線が車載カメラで認識できること

・雨、雪、汚れなどで車線が認識しづらいときは作動しない可能性がある - 急な操作やカーブを走行していないこと

・極端なハンドル操作や急カーブでは、一時的に制御が無効になることがある

LDWのOFFを推奨する環境

LDWは事故防止に役立つ機能ではありますが、いかなる状況でも無条件に作動する万能なシステムではありません。

道路環境、天候状態等によって作動しない可能性もあります。

次のような状況では、思わぬ事故に発展する可能性があるため、LDWのオフを推奨するメーカーもあります。

それ以外にも、下記のような環境では、車線を正確に検出できずにLDWが作動しない場合があるので注意が必要です。

LDWをオンにしているからといって機能が作動することを盲信せず、ドライバーが責任を持ってハンドルを操作し、車線逸脱のないよう安全運転を心がけてください。

システムが作動しないときの対処法

真夏の炎天下に長時間駐車したときなど、車内温度が40℃以上になることがあります。

このような環境下では、LDWのセンサーが高温になり一時的にシステムが停止することがあり、その場合インフォメーションディスプレイ画面に警告、LDW表示灯点滅等でドライバーに知らせてくれる仕様です。

センサーが規定の温度範囲内に下がれば警告表示が消え、自動的にシステムは復旧しますので、冷房を作動させたり、屋根のある場所に停めるなど車内温度が下がるための工夫をおこないましょう。

またシステムに異常が発生したときもLDW機能は自動的に停止しますが、このような場合には取扱説明書の指示に従い、適切に対処することが必要です。

対処した上でも警告が表示続けるようであれば、できるだけ早急に販売店などで点検を受けてください。

メーカーによる名称の違いと作動速度条件

LDWの機能は、メーカーによって名称や作動条件が異なります。

また、「車線逸脱防止支援(LKA/LDP)」と併用している車種も多く存在します。

以下に、各自動車メーカーの名称と主な作動速度条件をまとめたので参考にしてください。

「車線逸脱防止支援(LKA:Lane Keeping Assist/LDP:Lane Departure Prevention)」とは、車両が意図せず車線をはみ出しそうになったとき、ハンドルやブレーキ操作などのサポートをして逸脱を防ぐ先進運転支援システム(ADAS)のひとつです

| メーカー | 名称 | 作動速度(目安) |

| トヨタ | レーンディパーチャーアラート(LDA) レーントレーシングアシスト(LTA) | 約30km/h以上(LTA)約50km/h以上(LDA) |

| 日産 | インテリジェント レーンインターベンション(LI) LDW(車線逸脱警報) | 約70km/h以上(LI) |

| ホンダ | 車線維持支援システム(LKAS) 路外逸脱抑制機能 | 約65km/h以上(LKAS) |

| スズキ | 車線逸脱警報機能 車線逸脱抑制機能 | 約50km/h以上または約65 km/h以上 |

| ダイハツ | レーンキープコントロール(LKC) 車線逸脱警報機能・車線逸脱抑制制御機能 | 約50km/h以上(LKC)約60km/h以上 |

| マツダ | レーンキープ・アシスト・システム(LAS) 車線逸脱警報システム(LDWS) | 約60km/h以上(LAS)約45km/h以上(LDWS) |

| スバル | 車線逸脱警報機能/車線逸脱抑制制御機能 | 約60km/h以上 |

| 三菱 | 車線逸脱警報システム(LDW) | 約60km/h以上 |

支援内容を分析すると、高い速度域の高速道路向けに設定されている機能とされているのがわかり、一般道路では作動しにくいといえます。

名称はそれぞれ違っても、基本的な機能(作動速度・警告方法など)は各メーカーで共通しています。

しかし、補助範囲や制御の強さには違いがあるので、システムを利用する際には車種ごとの取扱説明書をよく読んでおきましょう。

ドライバーがLDWを使いこなすポイント

前述した通り、LDWが「いつ・どんなときに作動するか」をきちんと理解しておかないと、「警告しない・誤作動が生じている」と不安に感じる原因になります。

ドライバーがLDWへの理解を深めることができれば、事故防止への有用性が一層高まることでしょう。

ADASを過信しない|ドライバーの役割と安全運転

LDWを搭載した車種が増えている今こそ、「ドライバーの役割」と「安全運転の本質」を見直すときです。

ADASは確かに便利で心強い存在ですが、その機能を過信してしまうことは、かえって事故のリスクを高めることにも繋がりかねません。

「車線をはみ出しても警告してくれる機能が作動しているから、ちょっとくらいよそ見をしても大丈夫」などといった漫然な運転は、重大事故の引き金となり得ます。

自動車の安全性が高まった分、ドライバーが危険な運転をすれば結果として交通事故は減らないでしょう。

LDWは便利な機能ですが、「安全運転の責任はドライバーにある」という自覚を持つことが大切です。

事故防止のためのLDW活用法

例えば、よそ見運転をしていたとして、LDWのアラートによって危険を回避できたとします。

このとき「ヒヤッとしたけど、助かった~」と感じるかもしれません。

アラートによって正しい車線に戻れたことは、LDWが担う本来の役割としては正しいことです。

しかし、これを「ただのアラート」と捉えるのではなく、ドライバーの安全意識を高め、事故のリスクを低減させるツールとして活用することで本来の意義を見出します。

「なぜはみ出したのか?」LDWが作動した原因を考えてみて「疲労?操作ミス?」など自分なりに原因を分析することが大切です。

LDWによって回避できた「ヒヤリ」をそのまま放置せず、運転習慣を見直すきっかけにしてみましょう。

まとめ:車線逸脱警報(LDW)の「警告」を事故防止に活用

この記事では、運転中に車線を超えるとアラートで警告してくれる、車線逸脱警報(LDW)の作動条件と注意すべきポイントを解説しました。

先進運転支援システム(ADAS)のひとつであるLDWは、車両に搭載されたカメラやセンサーが車線を検知し、運転車が意図しない車線逸脱と感知すると警告等の注意喚起を促してくれる便利な機能です。

運転に集中していればあまり作動しない機能ですが、疲労やわき見など運転中に注意散漫となることで、このLDWが作動する頻度は高まることを覚えておきましょう。

また、事故防止に有効なツールである一方、作動するためにはいくつかの条件があること、さらにけっして万能ではないその特性をドライバーがよく理解して使いこなす必要があります。

LDWが作動したときには、「運転に問題があったのかもしれない」「集中力が落ちてきているかもしれない」といった「気づき」を得て自身の運転操作を振り返ることや、もしその車線逸脱が疲れによるものであれば適宜休憩を取るなど、ドライバーの自己管理への活用をおすすめします。

LDWを過信した漫然運転とならないよう、安全運転の主体はドライバー自身であることを自覚し、常に意識的で丁寧な運転を心がけましょう。

「JAF交通安全トレーニング」は、自動車技術についての知識を学んだり、ドライバー自身の運転状況を見直す「きっかけ」を作る教材を多数用意しています。

これらはすべてe-ラーニングコンテンツなので、すき間時間を利用してパソコンはもちろん、スマホやタブレットでの受講が可能です。

また、従業員の受講状況が確認できる管理者機能も実装されています。

JAFが長年培ってきた交通安全のノウハウがふんだんに盛り込まれた教材、それが「JAF交通安全トレーニング」です。

社内の交通事故や生産性向上に頭を悩ませている管理者の方はぜひ、このJAF交通安全トレーニングを活用してみてください。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!