昼夜を通じて気温の変化が緩やかとなり、自転車での通勤・通学が気持ち良い季節が5月です。

大型連休なども重なりまさにお出かけ月間ともいえる5月ですが、そのひと月が「自転車月間」と定められていたのは知っていましたか?

「自転車月間」は、自転車の安全利用や交通ルールの周知・啓発を目的とした取り組み期間として、官公庁などを中心に全国的な活動がおこなわれています。

さて、その手軽で便利な自転車ですが、「軽車両」として定義されるれっきとした車両の仲間です。

そのため、道路交通法のルールに従って運転する必要があり、時代の流れとともに法改正もおこなわれています。

そこでこの記事では、自転車月間における主な取り組みや、意外と知られていない自転車の基本ルール、注目すべき法改正のポイントについて解説していきます。

\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /

目次

毎年5月は「自転車月間」|5月5日は「自転車の日」

「自転車月間」のルーツは約40年前にさかのぼります。

自転車に関するさまざまな問題を解決するため、1981年(昭和56年)5月に、日本で「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」(自転車法)が施行されました。

それを記念して、毎年5月を「自転車月間」と定め、さらに期間中の祝日である「こどもの日」5月5日を「自転車の日」と設定しています。

出典:自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律|e-Gov 法令検索

自転車月間の活動内容

「自転車月間」は毎年5月1日から5月31日までの1カ月間にわたり実施され、自転車に関する事故防止を目的とした自転車の正しい運転方法をはじめ、交通ルールや交通マナーの向上を図る啓発・啓蒙活動をおこないます。

5月5日の「自転車の日」には、各地でさまざまな催し物が開催されます。

「自転車を乗ることの楽しさ」や「正しい自転車の乗り方」など、楽しく学べる体験型のイベントが多数企画されています。

自動車月間の趣旨

自転車は環境にやさしく、健康づくりにも役立つ交通手段として年齢・性別を問わず広く利用されており、環境保全が重要視される現代において、自転車は公害を出さない持続可能な移動手段として重要な役割を担う存在です。

しかし、道路や駐輪場の整備の遅れ、交通マナーの低下、事故の増加など、多くの課題も抱えています。

このような背景を受けて「自転車基本法」が制定され、毎年5月が「自転車月間」と定められました。

この月間を通じて、自転車の持つ課題や存在意義への理解を深め、社会的責任を持ってその活用と安全利用を促進していくことが求められています。

自転車活用推進法との関係

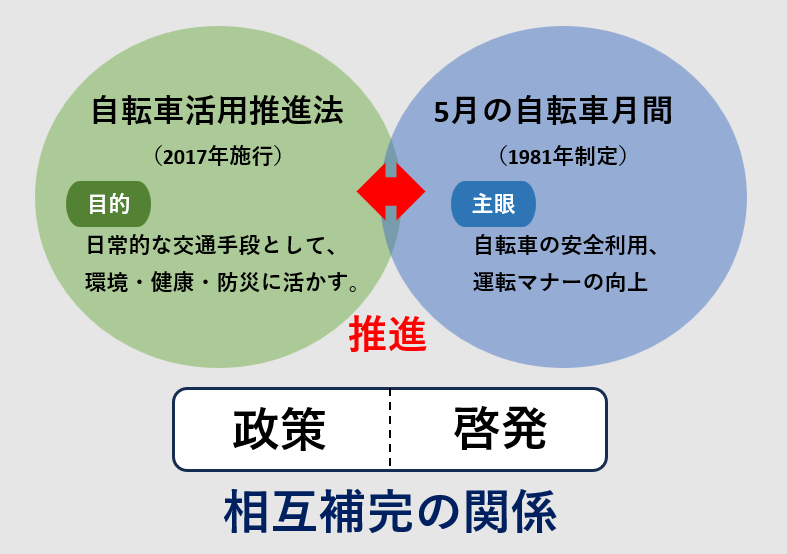

「5月の自転車月間」には、「自転車活用推進法」と目的や理念において密接な関係があります。

「自転車活用推進法」とは、自転車を安全かつ有効に利用し、環境負荷の軽減、健康増進、災害時の移動手段など、さまざまな観点から総合的に活用することを目的として、2017年(平成29年)5月に施行された法律です。

2020年(令和2年)までに以下の4項目が目標として掲げられました。

- 自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成

- サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現

- サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現

- 自転車事故のない安全で安心な社会の実現

目標掲示当時は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、電車やバスなどの公共交通機関の利用が控えられていましたが、3密(密閉・密集・密接)を回避できる交通手段として、自転車利用のニーズが高まった背景があります。

両者は似て非なるものであり、「自転車活用推進法は制度上の基本方針」にあたり、「5月の自転車月間はその方針に基づいた実践内容」と捉えることができます。

政策として進められているこの取り組みを毎年5月に「可視化」し、広く理解と協力を呼びかけるという意味で、両者は相互補完の関係にあります。

自転車も車と同じようにルールを守って安全運転

自転車は道路交通法上「軽車両」と位置付けられており、道路を通行するときは「車両を運転している」という意識を持たねばなりません。

交通ルールの遵守と交通マナーの実践を心がけて、安全運転に努めましょう。

自転車関連事故の統計

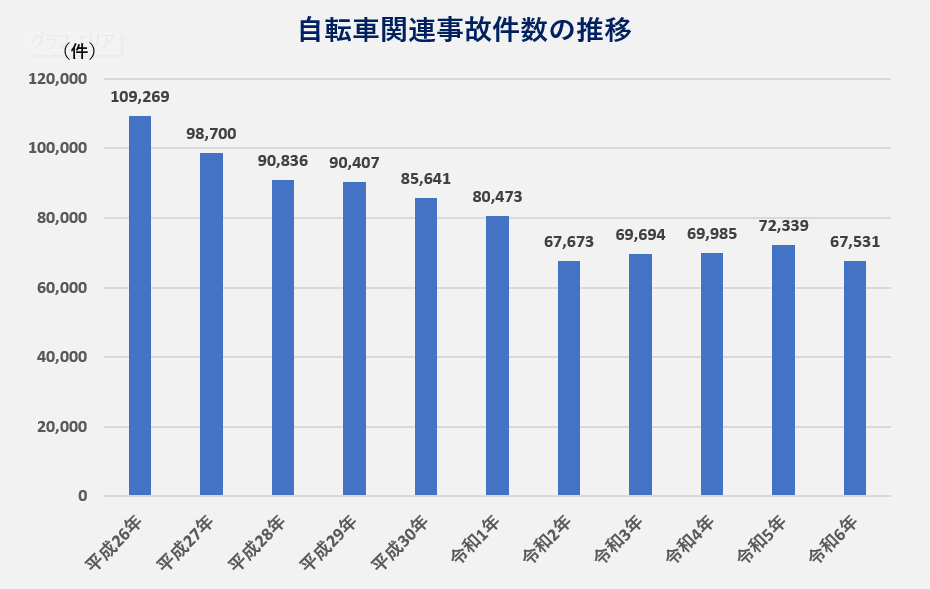

自転車関連の交通事故件数は、10年前と比べると大幅に減少しているものの、それでも毎年6万件以上の事故が発生しています。

事故の特徴としては、自転車関連の死亡・重傷事故の相手当事者の約75%が「自動車」で、そのうちの約55%が出合い頭の衝突によるものです。

原因としては、車側の過失が大きい場合も考えられますが、自転車側の法令違反や安全不確認も要因となっている可能性があります。

出典:自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~|警察庁

自転車安全利用五則を守ろう

「自転車安全利用五則」とは、自転車に乗るときに守るべき基本的なルールをまとめたもので、自転車利用者の安全確保と事故防止を目的としています。

2022年(令和4年)11月1日、国の交通対策本部により定められ、以下の遵守事項が通達されました。

- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられるため、歩道と車道の区別がある道路では原則車道通行です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません(歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときや13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときなどの例外を除く)。

- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点に「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従って横断しなければなりません。

自動車やバイクと同様に、自転車も一時停止の標識を守りましょう。

- 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯しなければなりません。

自転車に乗る前にライトが問題なく点灯するか点検をおこないましょう。

- 飲酒運転は禁止

飲酒をしたら自転車に乗ってはいけません。

【罰則例】5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)

- ヘルメットを着用

自分自身の命を守るため、自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを着用しましょう。

道路交通法の一部改正により、2023年(令和5年)4月1日からすべての自転車利用者に対して、自転車の乗車用ヘルメット着用の努力義務が課せられました。

自転車に関する法律の改正|違反自転車への「青切符」導入

警察庁は、自転車の交通違反に交通違反切符、通称「青切符」を導入する改正道路交通法を2026年(令和8年)4月1日に施行する方針を明らかにしました。

これまで自転車による軽微な違反には、注意・指導で留まるケースが多かったですが、この法改正施行日以降、一定の違反行為をした場合に青切符の対象となる仕組みが導入されます。

これにより、前述した「自転車安全利用五則」の内容も大きく変更となる可能性があります。

出典:自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用|警察庁

青切符とは?赤切符との違い

通称「青切符」とは、比較的軽微な交通違反を反則行為とし、罰則適用に代え反則金納付といった方法で処理するものです。

これは「交通反則通告制度」で定められており、青切符の正式名称は「交通反則告知書」といいます。

青切符の扱う「軽微な違反」とは、一時停止違反・駐車違反・30km/h未満の速度違反などを指しますが、無免許運転や酒気帯び運転といった重大な違反には「赤切符」が交付され、行政上の責任にくわえ、刑事上の責任を問われる処分が課されます。

これまで、自転車(軽車両)が違反をした場合に適用されるのは「赤切符」か「指導警告」でしたが、2026年4月に法改正が施行されれば、自動車やバイクの軽微な交通違反に対して使われている青切符処理が自転車に対しても可能となります。

出典:交通反則通告制度(青キップ)は、どういう制度なの? | JAF クルマ何でも質問箱

自転車「青切符」の主な違反項目

今回の法改正のポイントは3つです。

- 自転車の交通違反に対する青切符の交付が可能に

- 青切符の交付は16歳以上に適用

- 道路交通法上で定められた113種類の違反行為が対象

下記に主な違反行為と反則金を紹介します。

| 青切符の対象となる違反内容 | 反則金額 |

|---|---|

| 運転中の携帯電話使用(ながらスマホ) | 1万2000円 |

| 信号無視通行区分違反(逆走、歩道通行など) | 6000円 |

| 指定場所一時不停止ブレーキのない自転車での走行 傘差し運転、イヤホン装着 | 5000円 |

| 並走や2人乗り運転 | 3000円 |

交通違反により反則金の納付を勧告された場合、決められた期限までに反則金を納付すれば手続きは完了します。

しかし、通知があったのにもかかわらず期限までに納付しない場合には、刑事手続きに移行することがあるので注意が必要です。

まとめ:自転車のルールやマナーを見直すきっかけに

この記事では、毎年5月におこなわれる「自転車月間」の主な活動内容や自転車の基本ルールと、2026年4月から施行される予定の自転車に関連する法改正について解説しました。

自転車は公道を走行するのに免許が要らず、手軽で便利な乗り物ですが、法令違反といった行動を取れば事故を引き起こしやすく、他の歩行者や車、そして自分自身にも大きな影響を与えかねない諸刃の剣でもあります。

2026年に迫る法改正前最後の「自転車月間」そして「自転車の日」を迎えるにあたり、自転車の利用者自身が守るべきルールや心がけたいマナーを見直し、事故防止や他者を思いやる走行について考える機会にしてみましょう。

一方で、車を運転しているドライバーの立場から、日本の狭い道路事情の中で、自転車が車道の左端を走行することを邪魔だと感じるといった意見を時折耳にします。

しかし「自転車も車両」であり、速度差があっても同じ道路を走る仲間として尊重すべき対象なのを忘れてはいけません。

自転車は、金属のボディに囲われた車と比べてとても弱く、万が一車と接触すれば、自転車側が大けがをするリスクが圧倒的に高い存在です。

さらに、自転車はスピードの変化や進路変更などの予測がしづらいため、「不規則な動き」をとることを前提とし、追い抜き・追い越しの際には余裕を持った運転が大切です。

「自転車」と「車」、お互いを思いやる運転が安全なスタイルだと考えます。

「JAF交通安全トレーニング」では、自転車を運転する際の注意点や実際の自転車事故を例にした題材など、JAFが長年培ってきた交通安全のノウハウをふんだんに盛り込んださまざまな視点の教材を多数用意しています。

すべてe-ラーニングコンテンツとして配信をおこなっており、すき間時間にパソコンはもちろん、スマホやタブレットでの受講が簡単におこなえます。

従業員、さらには会社全体の安全意識向上のきっかけに、ぜひJAF交通安全トレーニングを活用してみてください。

\ 企業の交通安全トレーニングを応援! /