「ほんの一瞬だから大丈夫」と思っていても、自転車での「ながらスマホ」は重大な事故につながる危険な行為です。

前方不注意による衝突や転倒はもちろん、周囲への二次被害も引き起こしかねません。

本記事では、自転車での「ながらスマホ」が引き起こすリスク・実際に適用される罰則・ながらスマホを防止するための具体的な対策まで詳しく解説します。

普段、自転車を利用しない社用車のドライバーにとっても、道路利用者の一人として知っておくべき内容です。

安全な交通社会のために、ぜひ参考にしてください。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!

目次

自転車でのながらスマホが取り締まり対象となる背景

スマートフォンは今や私たちの生活に欠かせないものであり、誰もが日常的に利用しています。

通話やメールなどの連絡はもちろん、音楽や動画の鑑賞・ナビ・ゲームなど、スマートフォンはさまざまな場面で利用されます。

しかし、スマートフォンが便利なあまり、自転車を運転している際にも操作してしまう「ながらスマホ」をする人も少なくありません。

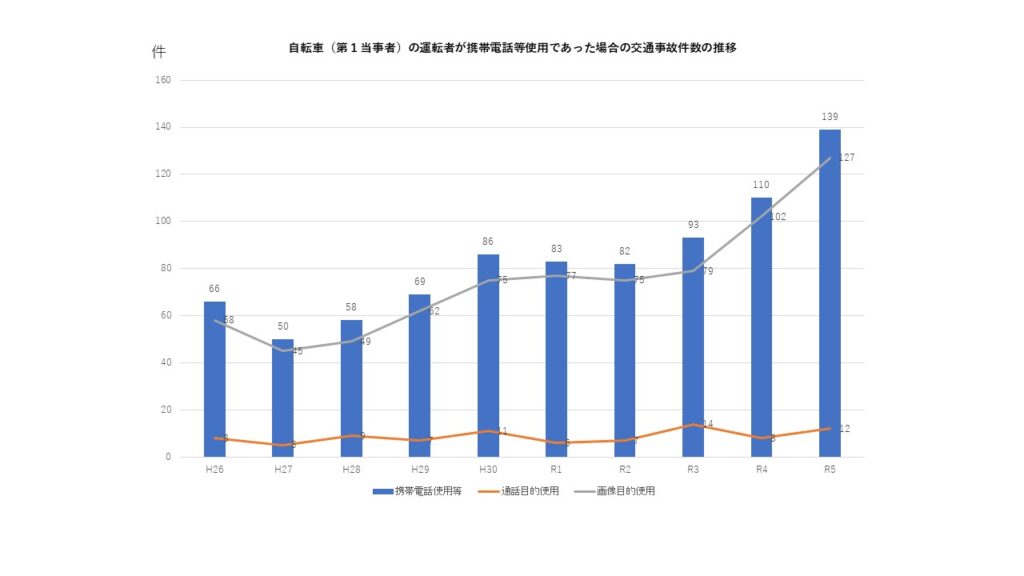

以下のグラフを見てみましょう。

出典:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁

警視庁が公開したデータによると、自転車の「ながらスマホ」による死亡事故件数・事故率は令和3年以降増加していることがわかります。

ながらスマホによる事故の増加を受け、国は「ながらスマホ」の罰則を強化するなど、さらなる注意を呼びかけています。

さらに2024年の道路交通法改正により、自転車運転中の「ながらスマホ」が禁止事項として追記されるなど、取締りの対象にもなりました。

詳細は後述しますが、もちろん各種法令に違反すれば罰則の対象となります。

ドライバー自身の身はもちろん、歩行者など周囲の人を事故に巻き込まないためにも、「ながらスマホ」は避けなければなりません。

参照:2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!|政府広報オンライン

自転車での「ながらスマホ」のリスク

自転車での「ながらスマホ」は、一瞬の気の緩みから重大な事故につながる危険な行為です。

ここでは、「ながらスマホ」によって生じるリスクについて解説します。

前方不注意による衝突事故

自転車を運転しながらスマートフォンを操作すると、視線が画面に集中し、前方への注意が散漫になります。

結果、歩行者・ほかの自転車・自動車との衝突事故につながる可能性が高まります。

特に、交差点や横断歩道など、周囲の状況変化が激しい場所では事故リスクが著しく増加するため、ながらスマホは絶対に避けましょう。

走行中の転倒

スマートフォン操作に気を取られることで、路面の凹凸や障害物に気づかず、転倒するリスクがあります。

バランスを崩したり、ハンドル操作を誤ったりすることで、転倒し、自身に怪我を負うだけでなく、周囲に巻き込む可能性もあります。

曲がり角が多い道や、未舗装の道路を自転車で走行する際は特に注意が必要です。

自転車を運転する際はスマートフォンに気を取られず、目の前の状況を注視するように心がけましょう。

周囲の状況把握の遅れ

「ながらスマホ」は、周囲の状況を的確に把握することを困難にします。

信号機の変化・ほかの車両や歩行者の動きなどに気づかず、危険な状況に陥る可能性があります。

イヤホン・ヘッドホンを利用してスマートフォンで音楽鑑賞をしている際は、より一層注意が必要です。

周囲の音を聞きづらい状況になると、ほかの車両や歩行者の接近に気づかず、対応が遅れるリスクが高まります。

たとえ短距離の移動でも、自転車の運転は大きな事故に発展するリスクがあるものです。

周囲の状況把握を怠らないようにする上でも、自転車運転中のスマートフォンの操作はやめましょう。

歩行者やほかの車両への二次被害リスク

自転車での「ながらスマホ」による事故は、自分自身への被害にとどまりません。

転倒や衝突によって、歩行者やほかの車両に二次被害を与えるリスクも無視できないものです。

加害者となり、周囲の人々への安全を脅かし、さらに高額な損害賠償を請求される可能性も考慮しなければなりません。

例えば、2017年に神奈川県で女子大生が「ながらスマホ」で自転車を運転中に、77歳の女性と衝突して死亡させる事故が発生しています。

この際、女子大生は執行猶予付きの禁固刑を言い渡されています。

また、具体的な金額は公表されていないものの、家族加入の保険で相応の被害弁償がされたとみられます。

※参考:自転車「ながらスマホ」で死亡事故 元女子大生に有罪判決 | 社会 | カナロコ by 神奈川新聞

自転車でのながらスマホの罰則

自転車でのながらスマホは、2024年11月1日の道路交通法改正により、罰則が強化されました。

改正前と比べて、改正後はより厳しい罰則が適用されることになります。

| 行為 | 罰則 |

|---|---|

| 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 (例) ・通話のために手に持って使用 ・画面に表示された画像を手で保持して注視 | 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |

| 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

参照:道路交通法第百十八条の四

具体的な罰則内容は行為の状況や結果によって異なっており、重大な事故を引き起こした場合には、より重い罰則が科せられる可能性があります。

また、単なる注意にとどまらず、刑事罰が科されるケースも想定される点には注意しましょう。

「ながらスマホ」は、自分自身だけでなく、周囲の人々にも危険を及ぼす行為であることを改めて認識する必要があります。

なお、改正された道路交通法では、「ながらスマホ」だけでなく、「自転車の酒気帯び運転」も新たに罰則対象となりました。

安全な自転車利用のためには、法律を遵守し、ながらスマホなどの危険行為を絶対に避けることが重要です。

自転車は手軽な移動手段ですが、交通ルールを守り、安全運転を心がけることが、自分自身と周りの人の安全を守ることにつながります。

法令違反に伴うリスクや罰則を恐れるだけでなく、安全意識を高めて、交通事故防止に努めましょう。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!

自転車での「ながらスマホ」を防止するための対策

自転車での「ながらスマホ」は重大な事故につながる危険な行為です。

安全な自転車運転のために、以下の対策を徹底しましょう。

スマホをカバンにしまう

「ながらスマホ」の最も効果的な対策は、スマートフォンをカバンやポケットにしまうことです。

視界からスマートフォンを遠ざけることで、不用意に操作する機会を減らせます。

自転車に乗る前に、スマートフォンを収納する習慣を身につけましょう。

運転前に電源か通知をオフにする

着信や通知が気になってスマートフォンを操作してしまうことを防ぐ上で、自転車に乗る前にスマホの電源を切るか、通知をオフにする方法も有効です。

カバンにしまうのと同様に、スマートフォンを意識せずに自転車の運転に集中できます。

重要な連絡がある場合や長距離を運転する場合は、事前に相手へ自転車で走行中であることを伝えておきましょう。

自転車用スマホホルダーの使用

途中で自転車を停車させて地図アプリを何度も確認したい場合などは、自転車用のホルダーを使用しましょう。

ホルダーを使用することで、スマートフォンを安全に固定でき、カバンやポケットから何度も出し入れする必要がなくなります。

ただし、ホルダーを使用する際も、安全運転を第一に考え、走行中に画面を注視することがないように気をつけましょう。

イヤホン・ヘッドホンの使用は控える

「ながらスマホ」と同様に、走行中のイヤホン・ヘッドホンの使用も控えましょう。

イヤホンやヘッドホンを使用すると、周囲の音を聞き取りにくくなり、危険を察知する能力が低下します。

自転車運転中は、周囲の状況を常に把握することが重要であるため、イヤホンやヘッドホンの使用は危険です。

特に、交通量の多い場所や交差点では、周囲の音を聞き取ることで安全性を高められます。

なお、自転車で走行中のイヤホン・ヘッドホンは「ながらスマホ」と違って禁止行為ではありません。

しかし、明らかに周囲の音が聞こえていなかったり、安全運転に支障が出たりするような状況であれば、警察の取締りの対象になります。

また、多くの都道府県では、交通規則や条例で自転車や自動車の運転中でのイヤホン・ヘッドホンの利用を禁止しています。

違反すれば罰則の対象となるため、いずれにせよ自転車を運転している際はイヤホン・ヘッドホンの着用はやめましょう。

参照:イヤホンまたはヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の

留意事項等について(通達)|警視庁

企業の「ながらスマホ」対策事例

「ながらスマホ」への対策は企業でも実施されています。

大手電気通信事業者のKDDIは、VRコンテンツを活用し、「ながらスマホ」の危険性を訴える取り組みを実施しています。

KDDIが利用しているVRコンテンツは、「ながらスマホ」や無灯火運転などを仮想空間で体験できるものです。

スマートフォンを使用しているときの視野や、ブレーキの遅れなどを体感できるため、「ながらスマホ」の危険性を直接的に体験できます。

KDDIの取り組みは社内だけでなく、社外にも広げられている点も特徴です。

KDDIは、高校生向けに「ながらスマホ」の注意を呼びかける授業用コンテンツも提供しています。

高校の授業でも手軽に利用できるため、社会的課題である「ながらスマホ」の注意喚起に役立てられています。

自転車での「ながらスマホ」は、日常的に自転車を利用する人にとって身近な問題です。

業務で自転車を利用する場合はもちろん、プライベートで利用する際にも注意しなければなりません。

人命を守る上でも、企業が「ながらスマホ」への注意を呼び掛けることは効果的な対策です。

なお、業務で自転車を利用する企業は、交通ルールを学ぶ上でも、ぜひJAF交通安全トレーニングをご活用ください。

JAF交通安全トレーニングは自動車の運転はもちろん、自転車も含めたさまざまな車両に関連する交通ルールを学べるツールです。

適切に活用すれば、交通安全意識の向上に役立ちます。

参照:KDDIの「ながらスマホ」撲滅に向けた取り組み~安全・安心に利用できる社会の実現に向けて~|KDDI

まとめ:自転車での「ながらスマホ」は絶対に避けよう

自転車での「ながらスマホ」は周囲への注意力を低下させ、重大な事故を発生させるリスクを高めるものです。

昨今はスマートフォンの普及に伴い、「ながらスマホ」による自転車の事故が増加するようになりました。

そのため、国は道路交通法改正によって罰則を強化するなど、「ながらスマホ」の防止の取り組んでいます。

近年では企業でも「ながらスマホ」への注意を呼びかける取り組みが実施されるなど、社会的な関心はより高まっています。

「ながらスマホ」を防ぐためにも、自転車で走行中のスマートフォンの操作は控え、運転に集中するように心がけましょう。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!