安全運転は、自分自身だけでなく、周りの人々を守るためにも必要不可欠です。

しかし、十分注意しているつもりでも、思いがけない事故に巻き込まれてしまうこともあります。

そこで、事故を未然に防ぐために重要なのが、危険予知です。

この記事では、危険予知の重要性と、安全運転意識を高めるトレーニング方法を詳しく解説しています。

思いがけない事故に遭った場合に必要な対処方法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因

目次

危険予知と安全運転

危険予知とは、運転中に起こりうる危険を事前に予測し、適切な対応をとる能力のことを言います。

危険予知は、安全運転を心がけるドライバーにとって基本的な責任の一つであり、事故を未然に防ぐために欠かせない重要なスキルです。

危険予知スキルは、日々の運転の中で意識的に危険予知を心がけることで、徐々に身につけられます。

周囲に気を配りながら起こりうる危険を予測して、安全運転を心がけましょう。

認知(情報収集)

危険予知では、周囲の状況を的確に把握する情報収集スキルが必要です。

情報収集の主なポイントには、次のような4つがあります。

- 前後の車の動き

- 歩行者や自転車の有無

- 道路標識や信号

- 路面状況

予測・判断

危険予知では、収集した情報から何が起こり得るかを判断するスキルが必要です。

- 前方の車が急に止まるかもしれない

- 歩行者が飛び出してくるかもしれない

- 対向車がセンターラインを超えてくるかもしれない

操作(対応)

危険予知では、予測される危険を回避するための行動力も必要です。

- 車間距離を十分にとる

- スピードを控えめにする

- 早めのブレーキ

- 安全確認を徹底する

危険予知が安全運転につながる理由

危険予知が安全運転につながる理由には、次のような理由があります。

事故のリスクを減らす

危険予知とは、運転中に起こりうる危険を予測するスキルのことです。

その危険を予測した運転をすることで、次のような危険の回避につながります。

| 早めのブレーキ・ハンドル操作 | 危険を予測して早めにブレーキをかける、早めのハンドル操作などで事故を回避し、被害を軽減できる可能性が高まる |

| 適切な車間距離の保持 | 前後の車と車間距離を適切に保ち、追突事故のリスクを低減できる |

余裕のある運転ができる

危険を予測すると、慌てることなく余裕を持った運転ができる可能性が高まります。

焦ったり、パニックになったりすると、適切な判断ができなくなり事故につながる可能性があるので注意しましょう。

集中力が持続する

常に周囲の状況に気を配り、危険予知をしようと意識すれば、より集中力が持続します。

漫然とした運転は事故のリスクを高めてしまうので、常に集中した運転が重要です。

運転マナーの向上

危険予知を意識して運転するようになると、周囲の車や歩行者に気を配れるようになり、運転マナーも向上します。

危険予知を前提にした安全運転のヒント

危険予知を前提とした安全運転のヒントをいくつかご紹介します。

運転前のチェック

安全な運転を遂行するために、運転前には以下のようなポイントをチェックしておきましょう。

| 体調管理 | 十分な睡眠をとり、体調を整える |

| 車の点検 | タイヤの空気圧やブレーキなど、車の状態を点検しておく |

| 適切な運転姿勢 | シートの前後位置や背もたれの角度、ミラーの映し方などを調整する |

| 服装 | 動きやすく運転しやすい服装を心がける |

| 計画 | 時間に余裕を持ち、渋滞などを考慮した計画を立てる |

法定速度を守る

法定速度や制限速度は、道路状況や交通量などを考慮して設定されている、最高速度の上限です。

道幅の狭い生活道路では、速度規制の標識や表示がある場所を除いて一般的な道路と同じ60kmに設定されていましたが、その道路に適した速度は異なります。

時間に余裕を持ち、思いやりのある安全運転を心がけましょう。

特に雨天や夜間、見通しの悪い道路では、控えめな速度での運転が大切です。

2024年4月に警視庁が発表した「ゾーン30」では、警視庁と墨田区、国土交通省東京国道事務所が連携し、墨田区内において次のような施策が実施されることになりました。

ゾーン30は、生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的とした交通安全対策の一つです。

区域(ゾーン)を定めて時速30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内におけるクルマの走行速度や通り抜けを抑制します。出典:警視庁

車間距離

車間距離は、前方車両との衝突を回避するために必要な距離です。

一般道路では、およそ2秒以上の間隔を目安に、車間距離を十分に確保しなければなりません。

車間距離は車種や速度、道路状況によっても変化するので、状況に合わせた適切な調整が必要です。

出典:走行中の適切な車間距離は? | JAF クルマ何でも質問箱

シートベルトの着用

シートベルトは、衝突したときに乗員が車外に放り出されるのを防ぎ、ケガを最小限にとどめる効果があります。

後部座席を含むすべての座席でシートベルトを着用しなければなりません。

標識・信号を守る

標識や信号は、安全な道路交通を守るために設置されています。

設置されている標識や信号に従い、安全運転を心がけましょう。

一時停止は止まり、信号や標識のない交差点でも、左右確認を十分におこなって徐行しながらの走行が大切です。

飲酒運転は厳禁

飲酒運転はそもそも法律違反であり、決してしてはいけない行為です。

飲酒をした状態で車の運転をすることは、当然ながら事故のリスクを大幅に高めます。

飲酒をしたときは、代行運転やタクシーを利用したり公共交通機関を利用したりなど、自分が運転しない手段をとりましょう。

携帯電話・スマートフォンの使用禁止

運転中の携帯電話・スマートフォンの使用は、注意力が散漫になり、事故リスクを高めます。

運転中は、ハンズフリー通話も含めて携帯電話・スマートフォンの使用を控えることが大切です。

緊急の用事でやむを得ず使用する場合は、安全な場所に停車して電話しましょう。

疲れたときは運転しない

睡眠不足や疲労は、注意力低下や判断力の低下を招き、事故のリスクを高めます。

まずはこのような状態で運転をすることを避けなければなりません。

万全な状態で運転を開始しても、疲れたと感じたら無理に運転を続けずに、仮眠や一定時間の休憩をとるようにしましょう。

定期的な車の点検整備

安全運転には、車の状態を常に確認し、安全な走行ができる状態にしておくことが重要です。

定期点検には、車を使用する前に自分でチェックを行う日常点検整備と、国の認証を受けた整備工場で行う定期点検整備の2つがあります。

車の異常や故障が原因となる事故を未然に防ぐには、日常点検整備で車の状態を日々チェックしておくことが大切です。

日常点検整備の具体的なやり方は、こちらの記事をご参照ください。

また、定期点検整備は、車種や使用している用途によって点検を行う時期や項目数が異なるため、それぞれに定められた時期を守って点検整備を実施しましょう。

KYT(危険予知トレーニング)で安全運転を

危険予知トレーニング(KYT)とは、職場や作業における潜在的な危険要因を事前に予測・分析し、事故発生を防止する能力を養うトレーニングのことを指します。

KYTとは、Kiken(危険)、Yochi(予知)、Training(トレーニング)の頭文字を取った危険予知トレーニングの別呼称です。

危険予知トレーニングをおこなう際に重要なポイントには、次のような4つのポイントがあります。

- イラストや実際の作業を通して危険を見つけやすくする

- グループで意見を出し合い、より多くの危険を発見する

- 解決策を話し合い、具体的な対策を検討する

- 全員が同じ認識を持つようにする

KYT(危険予知トレーニング)は安全意識の高まりとともに、職場における事故防止対策が重要視され、事故を未然に防ぐために効果的として注目を集めている手法です。

KYTの具体的な進め方

KYTは、そもそも職場や作業の現場に潜む危険を発見し、解決するスキルを磨くための訓練です。ここでは交通安全に特化したKYTとして記載していますので、どのようなものがあるのか、みていきましょう。

危険予知トレーニングには、3つの効果が期待できます。

- 潜在的な危険要因を早期に発見し、交通事故を未然に防止できる

- 従業員の安全意識を高め、安全運転を促進する

- 事故による損失を削減し、社会貢献ができる

危険予知能力を高めるためには、さまざまなトレーニング方法があります。

ここでは、KYTの具体的な進め方と代表的な3つのトレーニング法と、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

KYTの基本4ステップ

KYTは、作業現場や運転時に潜む危険を予測し、対策を立てるための訓練です。

グループで話し合いながら進めることで、一人ひとりの安全意識を向上させる効果が期待できます。

『4ラウンド法』と呼ばれるKYTの手順を確認していきましょう。

1.現状把握

・道路状態や周囲の状況を観察し、問題点を明確にする

・イラストや図解を使って視覚的に危険が把握しやすくする

2.危険予測

・潜在的な危険を洗い出し、それが引き起こす可能性のある事故やトラブルを想定する

3.対策検討

・発見した危険に対する具体的な対策をグループで話し合い、実行可能な行動計画を策定する

4.実行・振り返り

・過去の事故事例を用いて、実際の現場でどのような危険が潜んでいるかを学ぶ

・実際の現場をイメージしたシミュレーションを通じて実践力を養う

1.事例に基づいたKYT

過去の事故事例を分析し、そこから危険予知のポイントを学ぶトレーニングです。

危険要因の発見と対策を検討し、具体的な状況を想定すれば、より実践的な危険予知能力を身につけられます。

<活用方法>

- 職種や経験に合わせた事例を用いる

- 事前学習を推奨して活発な議論を促す

- 外部講師を活用する

| メリット | ・過去の事故事例を題材にするので、現実的で説得力がある ・具体的な状況を想定して、より深い理解が促進できる ・グループディスカッションなどで、参加者の相互理解を深め、問題解決能力を向上させられる |

| デメリット | ・事例の収集や準備に時間がかかる ・すべての状況を網羅しきれないので、偏りが生じる可能性がある ・事故のショッキングな映像を使用する場合、参加者に精神的な負担を与える可能性がある |

事例に基づいたトレーニングは、過去に起きた事例をもとに作成したトレーニングシートを活用するのも効果的です。

書籍やインターネットで公開されているシートを活用し、イラストや写真を見ながら実際の路上でどのような危険が潜んでいるかを予測して、どのような行動をするべきかを分析・考察しましょう。

JAF「実写版危険予知・事故回避トレーニング」もぜひ参考にしてください。

2.シミュレーショントレーニング

仮想現実(AR)やバーチャルリアリティ(VR)などの技術を活用した、運転シミュレーターを用いて、さまざまな交通状況を再現するトレーニングです。

安全な環境で危険運転を体験し、実際の運転でも適切な対応ができるよう、トレーニングをおこないます。

<活用方法>

- 効果的なシミュレーション教材を選ぶ

- 個々の習熟度に合わせて難易度を調整する

- 実車運転との組み合わせ

| メリット | ・実際の運転状況に近い環境で安全運転を体験できる ・危険な状況を安全に再現し、リスクに対する適切な対応が学べる ・個々の習熟度に合わせて難易度を調整できる |

| デメリット | ・専用の設備や機器が必要 ・導入コストや運用コストが高い ・すべての運転状況を再現しきれない |

シミュレーショントレーニングでは、交差点を右折する時や裏通りを走行する場面など、さまざまなシーンで考えられる危険をゲーム感覚で学べます。

3.JAF交通安全トレーニング

JAFでは、交通安全の推進に役立つ安全運転トレーニングを実施しています。

なかでもJAFが長年培ってきた交通安全のノウハウを企業・団体向けeラーニング「JAF交通安全トレーニング(※通称JAFトレ)」として教材化しているので、社内研修や自主学習にも効果的です。

JAFトレには、4つの教材がありますが、そのひとつ『タッチで危険予測』は、交通安全に必要な知識はもちろん、実際に危険を予測する力を養います。

- 動画でリアルな状況を再現: さまざまな交通シチュエーションを動画で提示し、まるで実際に運転しているかのような臨場感がある

- インタラクティブな学習: 動画を見た後、画面上の4つの箇所から最も危険な箇所をタッチで回答し、クイズのように楽しく学べる

- 丁寧な解説: 他の選択肢について、なぜ危険なのか、具体的な解説が提供される

- 学習記録の管理: 受講者の学習状況を確認し、効果的な教育プログラムの運営に役立てられる

また、JAFの交通安全トレーニングは、パソコン・スマートフォン・タブレットでいつでもどこでも受講できるので、業務を止めて受講者を集める必要がありません。

<おすすめポイント>

- 時間や場所を選ばずに自分のペースで学習できる

- パソコンやスマートフォンなどの身近なデバイスで利用できる

- 豊富な教材配信で、教材を探す手間を削減でき、受講進捗も管理できる

- 事故発生後の事後対応ではなく、事故を未然に防ぐための教材である

JAF交通安全トレーニングなら、従業員に受講を習慣化させられれば、クオリティの高い教材が毎月配信されるため、安全意識の醸成ができます。

詳細は下記リンクをご確認ください。

若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因

3つのトレーニング比較

それぞれのトレーニングを費用や難易度別に比較しました。

サービス・製品により異なるため、目安として参考にしてください。

| 項目 | 事例に基づいたトレーニング | シミュレーショントレーニング | JAF交通安全トレーニング |

| 費用 | コストパフォーマンスが高い | 高額 | コストパフォーマンスが高い |

| 導入難易度 | 題材探しに手間がかかる | 困難 | 容易 |

| 学習時間 | 短時間 | 長時間 | 自由 |

| 学習管理 | できない | できる | できる(専用管理画面あり) |

危険予知トレーニング(KYT)

交通事故を防ぐためには、危険が生まれる前の兆候を察知し、次に何が起こりうるのかを予測できるスキルが必要です。

いざという時に適切な判断ができるよう、日頃からさまざまな状況を想定し、安全な運転方法を頭の中でシミュレーションしてみましょう。

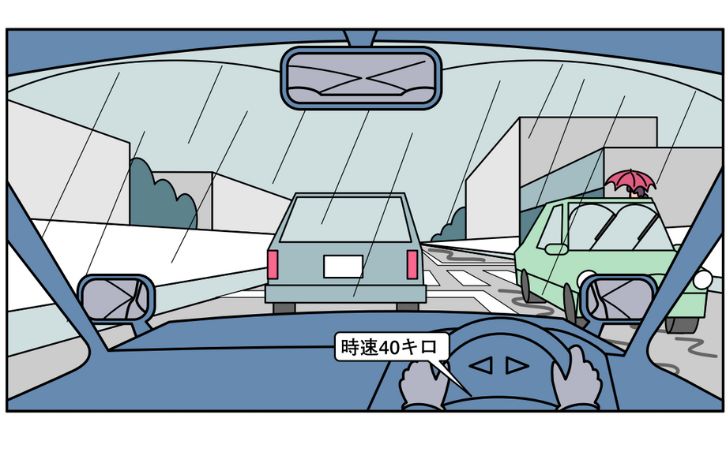

雨天時の走行

次の状況で、どんな危険が予測されますか?そして、その危険を避けるためには、どんな運転を心がけるべきでしょうか。

<問題>

交通場面の状況等 ・雨天時の片側1車線の単路を走行している。

・前方に信号機のない横断歩道があり歩行者の傘が見える。・制限速度:時速40キロ

・路 面:湿潤

・天 候:雨

・乗 客:なし

・運転者:年齢33歳

・運転経験:2年

<解答例>

1. 主な危険要因の例

①対向車の向こうに傘をさ した歩行者の姿が見えるが、 その歩行者が横断歩道を渡ってきたために、前車が急停止すると前車に追突する危険がある。

② 前車に追従して横断歩道を通過しようとすると、前車の通過直後に横断してきた歩行者をはねる危険がある。

2.安全運転の例

① 前方に信号機のない横断歩道があり、その付近に歩行者がいるときは、横断してくるかもしれないと予測するよう指導する。

② 横断歩道付近に歩行者がいるときは、スピードを落として接近するよう指導するとともに、前車に追従して走行しているときは、前車の急停止を予測して、十分な車間距離を保持するよう指導する。

③ 歩行者が横断歩道を渡ってきたときは、必ず手前で一時停止して 、歩行者を先に行かせるよう指導する。

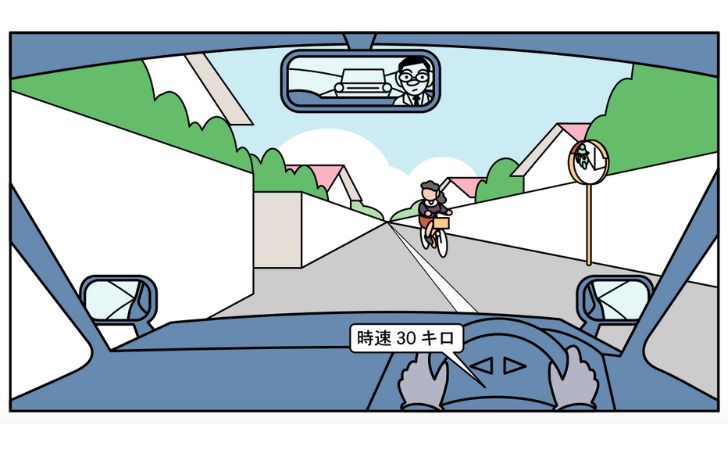

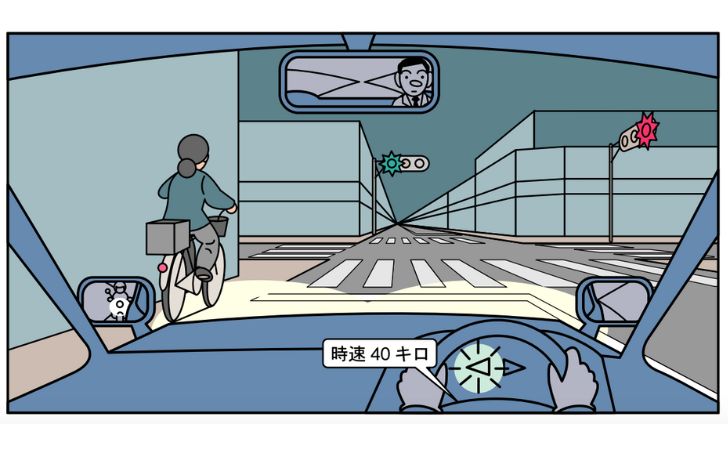

住宅街の走行

次の状況で、どんな危険が予測されますか?そして、その危険を避けるためには、どんな運転を心がけるべきでしょうか。

<問題>

交通場面の状況等 ・前方左側に脇道のある住宅街の道路を走行している。

・前方から自転車が近づいている。

・後続車がいる。・制限速度:時速40キロ

・路 面:乾燥

・天 候:晴

・乗 客:1名

・運転者:年齢45歳

・運転経験:12年

<解答例>

1. 主な危険要因の例

① 前方左側に脇道があり、道路ミラーに二輪車らしき映像が映っているので、 このまま進行すると、脇道から出て きた二輪車と衝突する危険がある。

② 道路の中央付近を走行している対向の自転車が、脇道に入るために右折してくると衝突する危険がある〇

③ 急停止すると、後続車に追突される危険がある。

2. 安全運転の例

① 住宅街では、あらかじめスピードを落として走行する。

② 道路ミラーの設置されてぃる場所では道路ミラーをチェックし、接近してくる車両があるときは、飛び出してくるかも知れないと考えて、 いつでも停止できる速度に徐行して進行する。

③ 住宅街では、自転車が急に車の前を横切ることもよくあるので、自転車の動きにも十分注意する。

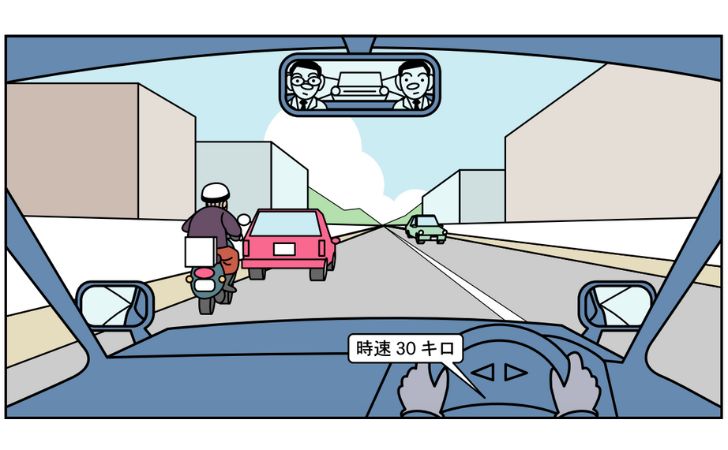

直線の道路を走行

次の状況で、どんな危険が予測されますか?そして、その危険を避けるためには、どんな運転を心がけるべきでしょうか。

<問題>

交通場面の状況等 ・片側1車線の直線的な単路を走行している。

・前方左側を自転車が走行し、その前には駐車車両がある。。・制限速度:時速40キロ

・路 面:乾燥

・天 候:晴

・乗 客:2名

・運転者:年齢38歳

・運転経験:5年

<解答例>

1.主な危険要因の例

① 前方の駐車車両を避けようとして右側に進路変更してきた二輪車と接触する危険がある。

② 二輪車を避けようとしてセンターラインをはみ出すと、対向車と衝突する危険がある。

③ 前方の駐車車両が発進すると、接触する危険がある。

2.安全運転の例

① 前方の二輪車が駐車車両のために右側に進路変更してくることが予測されるので、二輪車を追い越そうとしたり追い抜いたりせず、スピードを落として、二輪車が進路変更するのを待つ。

② 駐車車両の動きにも十分注意しながら、二輪車の広報を車間距離をとって走行する。

夜間の交差点を走行

次の状況で、どんな危険が予測されますか?そして、その危険を避けるためには、どんな運転を心がけるべきでしょうか。

<問題>

交通場面の状況等 ・前方の信号が青の交差点に接近し、左折しようとしている。

・前方を自転車が走行している。・制限速度:時速50キロ

・路 面:乾燥

・天 候:晴

・乗 客:1名

・運転者:年齢51歳

・運転経験:10年

<解答例>

1. 主な危険要因の例

① 左のミラーに二輪車が映っており、 このまま左折すると二輪車と接触する危険がある。

② 前方の自転車が横断歩道を進行すると考えられるので、左折するときに衝突する危険がある。

2. 安全運転の例

① 交差点に接近したときはスピードを落とす。

② 左折の合図を早めに出すとともに、左側に寄る前に必ず左後方から二輪車が接近していないかどうかを確認し、二輪車が接近しているときは先に行かせる。

③ 横断歩道を進行する自転車や歩行者の有無を確認し、いつでも停止できる速度に減速して進行する。

KYT導入のポイント立行政法人 自動車事故対策機構

KYT(危険予知トレーニング)は、職場における災害や交通事故防止の意識向上に有効な手法です。

しかし、効果的にKYTを実践するためには、導入に対するポイントを押さえておく必要があります。

KYT導入時の課題

KYTを初めて実施する場合、よく見られる課題として挙げられるのは、従業員や参加者のKYTに対する理解不足です。

「KYTとは何か」「なぜKYTを実施するのか」「どのように進めるのか」など、KYTの目的や進め方が十分に理解されていなければ参加者のモチベーションも低下し、表面的な活動になってしまう可能性があります。

KYT導入の課題に対する対策法

KYTに対する理解を深めるための対策には、次のような方法があります。

| わかりやすい教材を使用する | KYTの目的や進め方、期待される効果などをわかりやすく解説した教材を使用する。 イラストや写真動画などで具体的な状況がイメージしやすいものを活用する。 |

| 研修の実施 | KYTの導入前に研修会を開催し、KYTの意義や進め方を説明する。 質疑応答の時間を設け、参加者の疑問や不安を解消するのも重要。 |

| 専門講師による指導 | KYTの専門家や経験豊富な講師の指導が重要なポイント。 専門家のアドバイスを受ければ、参加者の理解も深まり、KYTの正しい進め方を理解できる。 |

| 事例紹介 | 過去のKYTによる事故防止事例を紹介し、KYTの有効性が具体的に学べる。 抽象的な事例ではなく、自分たちの職場や運転環境で起こりうる具体的な事例を用いるのがポイント。 参加者はKYTをより身近なものとして捉え、実践的な意識の向上につなげられる。 |

継続的な取り組みが重要

KYTは、一度実施すれば終わりではありません。

定期的なKYTを実施し、継続的に取り組むことで効果が発揮します。

<定期的なKYTをスケジュール化する>

KYTを定期的に実施するためのスケジュールを立て、月に1回・四半期に1回など、職場の状況に合わせて適切な頻度で確実に実施するのが重要です。

<PDCAを回す>

KYTの実施内容や参加者の意見・改善点などを記録し、PDCAを回してKYTの質を高め、より効果的な活動にしていきましょう。

| P:計画(Plan) | 年間計画や月間計画を立て、実施内容やテーマ、担当者を明確化する |

| D:実施(Do) | 計画に基づいて、KYTを実施 |

| C:評価(Check) | 実施後、参加者からのフィードバックやアンケートなどを通して活動内容を評価 |

| A:改善(Act) | 評価結果に基づき、改善策を検討して次回の活動に反映させる |

実施した対策の効果を検証し、見つかった改善点は参加者全員で共有しながら従業員が安心して働ける環境づくりを継続していくことが大切です。

JAFトレは、ドライバーの安全意識向上を目的とした、充実した教材配信を行っています。

教材で学びながら、潜んでいる危険と適切な判断が学べます。

詳細は下記リンクをご確認ください。

若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因

危険予知していても事故に遭ってしまったら

十分に注意しているつもり運転でも、100%事故を防ぐことはできません。

もし、危険予知をしていても事故に遭ってしまった場合は次のような4つのポイントを意識しましょう。

| 冷静に対処する | パニックに陥らず、冷静になってそのときに必要な判断をおこなう ハザードランプを点灯させ、安全な場所に車を停める |

| 周囲の安全を確保する | 事故現場の安全を確保し、二次被害を防ぐ 必要であれば救急車を呼び、警察に連絡する 応急処置が必要であれば、適切な処置をおこなう |

| 相手と情報を共有する | 相手の氏名、住所、保険会社などの情報を共有する |

| 事故状況を記録する | 事故現場の写真や動画を撮影し、可能であれば目撃者の証言を記録する 事故に関するすべてのやりとりは、記録として残しておく |

まとめ:危険予知能力を高めて事故のない社会

事故のない社会を実現するためには、安全運転に対する意識改革と社会全体での取り組みが必要です。

それぞれの会社や団体においては、安全教育や研修を充実させ、職員の危険予知能力を高めることが求められます。

事故防止は、企業のリスク回避に必要です。

リスク回避のための危険予知トレーニング方法には、それぞれにメリット・デメリットがあります。

単一トレーニングだけに偏らず、複数の方法を組み合わせ、より効果的な危険予知トレーニングを実施することが大切です。

目的や対象者、予算に合わせたトレーニングを活用して危険予知能力と安全意識を高め、誰もが安心して暮らせる社会づくりに貢献していきましょう。

若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因