世の中の高齢化が進むに伴い、介護需要が高くなり、デイサービス利用者や送迎車両の数が増加している一方で、利用者送迎中の悲惨な交通事故増加が問題視されています。

この記事では、デイサービス送迎中の交通事故が増えている背景と、その解決策について詳しく解説していきます。

施設を利用する人達と働く従業員の安全を守るため、ぜひ参考にしてください。

\ これを見ればすべて解決!/

目次

デイサービス送迎中に交通事故が発生した背景と事例

日本の総人口が年々減少している中、65歳以上の人口は約3,624万人と前年に比べて約1万7,000人増加しており、総人口に占める割合は29.3%と過去最高を更新し続けています。

このように日本では、人口の約1/3が65歳以上の高齢者となっており、介護や医療などの需要の高まりや、働き手不足による高齢ドライバーの増加が懸念されています。

この章ではデイサービス送迎中の交通事故について、最新の事例をはじめ、過去の報道事例をもとに原因を探っていきます。

出典:人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)|総務省統計局

介護施設の送迎車による事故事例|報道一覧

昨今の事故急増を受け、消費者庁によって「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故」の調査が2025年7月に開始されており、現在も調査が続けられています。

当コラムでも、近年のデイサービス送迎中の死亡事故について、報道事例を一部まとめてみました。

| 発生年月 | 発生地 | 概要 | 運転手の年齢 | 事故被害 |

|---|---|---|---|---|

| 2025年7月 | 町田市 | 電柱に衝突 | 73歳 | 利用者1人死亡 8人負傷 |

| 2025年6月 | 阿見町 | 壁に衝突 | 73歳 | 利用者1人死亡 1人負傷 |

| 2025年6月 | 越谷市 | トラックと衝突・落下 | 64歳 | 利用者1人死亡 |

| 2023年9月 | さいたま市 | 駐車場でアクセル誤操作 | 75歳 | 利用者2人死亡 1人負傷 |

| 2022年8月 | 福岡市 | 利用者はねる | 41歳 | 利用者1人死亡 |

このように、高齢者ドライバーが関与する事故が続けて発生していることによって、世間には不安が広がっているようです。

このうち2025年7月に発生した町田市の死亡事故と、2023年9月のさいたま市で起きた死亡事故について、詳しく紹介していきます。

東京都・町田市|デイサービスの送迎車が電柱に衝突・1人死亡8人負傷

この事故は、2025年7月14日、デイサービス利用者の自宅近くで発生しました。

状況として、利用者7名が重軽傷(うち1名が搬送先で死亡)、スタッフ2名が重軽傷となる事故で、近年では特に被害が大きく悲惨な事故となりました。

現場は坂道であり、シフトレバーが「Rレンジ(後退)」に入っていたのにもかかわらず、車両は前進し、電柱とガードレールに衝突したとされています。

運転手(73歳・女性)は「ブレーキが効かなくなった」と証言しているものの、現場にはブレーキ痕が確認されておらず、シフト操作のミスと車両の制御トラブルの双方で原因の究明が進められています。

出典:AT車、坂でレバーと逆進み衝突|埼玉新聞

参考:オートマ車での誤った操作によるエンストに注意!!|国土交通省

埼玉県・さいたま市|介護施設の送迎車が利用者をはねる・2人死亡1人負傷

この事故は2023年9月13日、介護施設の敷地内駐車場で発生しました。

送迎用のワゴン車が歩行中の利用者ら3名をはね、そのうち2名が死亡、1名が軽傷という悲惨な事故です。アクセルとブレーキの踏み間違いが原因とされています。

送迎車を運転していたのは75歳男性。利用者2人を車ではねて死亡させたとして「過失運転致死傷」と、生年月日を7歳若く偽り免許証を偽造したとして「偽造有印公文書行使」の罪に問われています。

この事故は、高齢ドライバーによる踏み間違い事故としてだけでなく、介護業界の人手不足や、施設での高齢者雇用に対するリスク管理の甘さが浮き彫りとなり、高齢化社会の影響が色濃く見えた事案でもあります。

高齢者ドライバーが事故を起こすことに世論は敏感

高齢ドライバーが事故を起こすと、世論を巻き込み大々的に報道されることになり、それが死亡事故ともなれば、なおのことです。

事故増加の背景には、高齢化社会を背景に利用者や求人が急増した状況に伴う送迎車両の増車、送迎スタッフの安全運転指導が間に合っていないことが影響しているのではないかと考えられています。

利用者の送迎をおこなう場合、乗降時に利用者の身体に触れるため「身体介護」の介護資格を持つ介護士が同乗しなくてはなりません。

しかし、人手不足の介護業界において、送迎業務を最小の人員でおこなうためには、運転に慣れた専任ドライバーと介護職員の2名体制で送迎を担当するのではなく、1人の介護職員が介護業務とドライバーを兼任しワンオペレーションで送迎をおこなう施設が多く、運転スキルに多少不安があってもハンドルを握らざるを得ないといったケースが少なくありません。

日本福祉車両協会では、「教育が不十分で正しい知識のないまま、施設での我流やスタッフの自分流での送迎が日常的となっているところに事故の温床がある」と警鐘を鳴らし、改善策として福祉送迎運転者講習会を定期開催していますが、福祉車輌の正しい使い方や知識、また事故事例の十分な共有が浸透しきれていないのが現状のようです。

事故増加に対するデイサービス利用者家族の反応

また、このような事故が多発することに対して、当然、利用者やその家族は敏感に反応します。

「高齢者を安心して預けられるように、ドライバーの教育や車両の安全設備を充実させてほしい」という意見もあります。

交通事故が発生することによる責任3つ

送迎中に事故を起こしてしまうと、事故を起こしたことに対する刑事責任をはじめ、乗車している利用者・相手方の治療費や車両の修理費、建造物の修繕費といった損害賠償責任が発生する可能性があります。

ここでは、送迎中の事故により発生する3つの責任について詳しく解説します。

出典:運転者が事故時に負う責任とはどんなものですか? | JAF クルマ何でも質問箱

刑事上の責任(懲役、禁固、罰金)

過失により交通事故を起こしたドライバーは、人を死傷させた場合に「自動車運転過失致死傷罪」が適用されます。

過失の大きさによって量刑が変わりますが、例えば、過労運転や無免許運転など悪質な運転による事故では、人にケガを負わせた場合で15年以下、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役が科せられます。

行政上の責任(免許の取り消し、停止など)

公道を車で運転できるのは、「国家公安委員会」という行政機関から運転免許を与えられた人です。

事故や違反を起こした場合には、国家公安委員会から運転免許の取り消し・停止などの処分を受けることがあります。

刑事罰を免れたとしても、免許の取り消しや一定期間の停止となれば、業務に支障が出る可能性があります。

事業所のドライバーが足りなくなれば、運転に不慣れな職員を送迎対応へ回さざるを得なくなったり、回送回数を減らすことになるなど、職場や利用者への影響が大きくなります。

民事上の責任(損害賠償)

民事上の責任は、被害者に対する損害賠償が一般的です。

その事故によって発生した被害者の治療費や、破損した車の修理費などの損失を、金銭によって回復しようという考え方です。

自動車保険に加入していれば、その保険会社が示談交渉や損害賠償の対応にあたってくれます。

ただ、もし損害を賠償できたとしても、利用者や取引先からの信用を落とすことは避けられず、事業所としてのその後の機会損失が懸念されます。

送迎中に事故が発生する原因とは?

前項でも触れたように、送迎中の事故は様々な要因が組み合わさることで発生します。

その原因を細かく紐解いていきましょう。

今後も高齢ドライバーが増加する予測

高齢化の影響は、送迎車両を運転するドライバーの平均年齢にも及んでいるようです。

内閣府の調べによる、人口比率の未来予測を見てみましょう。

65歳以上人口と15~64歳人口の比率を見てみると、昭和25(1950)年には1人の65歳以上の者に対して12.1人の現役世代(15~64歳の者)がいたのに対して、平成27(2015)年には65歳以上の者1人に対して現役世代2.3人になっている。今後、高齢化率は上昇し、現役世代の割合は低下し、令和47(2065)年には、65歳以上の者1人に対して1.3人の現役世代という比率になる。

これにより、介護が必要な人が今後も増えていく予測、そして、現役の働き世代が圧倒的不足する未来がすぐそこまで迫ってきているのがわかります。

これは介護業界に限ったことではなく、輸送業界全体の問題として、高齢者を送迎ドライバーとして雇用する企業が増えていくことが懸念されると言えるでしょう。

踏み間違い事故の統計に見る認知機能の衰え

高齢になれば、運動機能や認知機能の衰えにより、誤操作や判断ミスが起こりやすくなります。

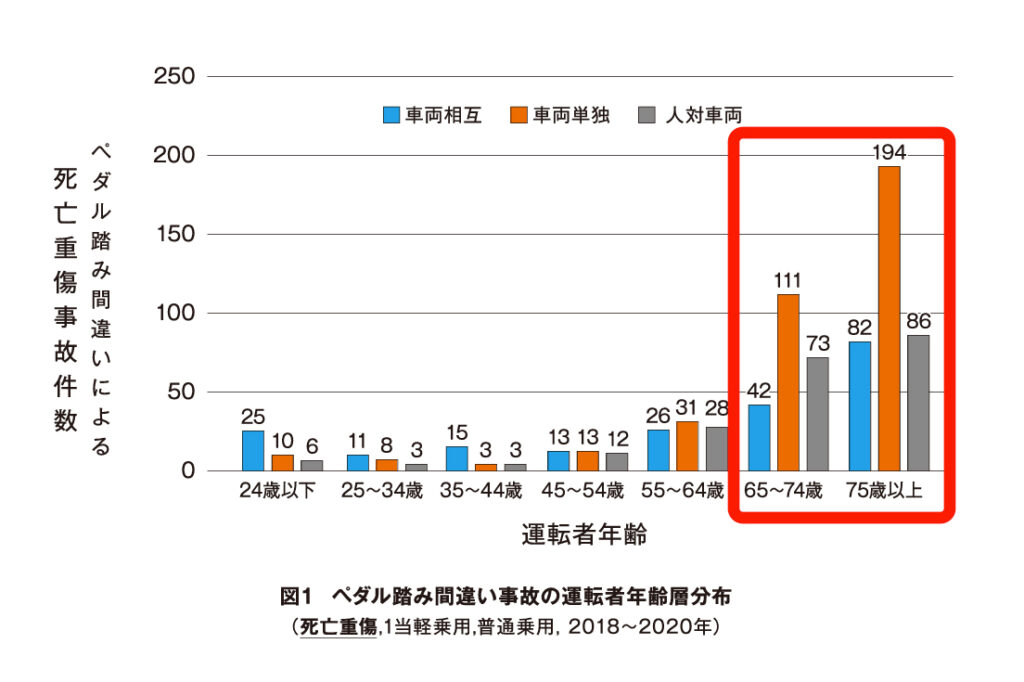

例えば、ペダル踏み間違い事故における死亡重傷事故は、全体の大多数を占めているのは65歳以上のドライバーであることが、2018年〜2020年の事故統計でわかっています。

出典:イタルダインフォメーション No.139|交通事故総合分析センター

運転に関する指導や教育の不足

デイサービスの職員は、利用者の送迎だけではなく、施設内での食事・入浴介助、健康チェックなど仕事内容が多岐に渡る場合があります。

そのような、多忙かつ人手不足な状況で、運転指導の時間を設けるのは難しく、ドライバーとしての教育が不十分となる可能性も。

事業所の規模によっては、ワンボックス車のような大きい車両から、1人用の軽自動車まで多様な車種を運転しなくてはならない場合もあり、慣れや運転技術が必要不可欠になります。

送迎車両の不備

送迎車両は、一般の車に比べて使う頻度が多く、走行距離も延びるので、それだけ車の部品に負担がかかります。

タイヤやブレーキパッドの摩耗はブレーキの効きに直結するので、整備が不十分だと事故につながる可能性があります。

タイヤの摩耗を防ぐための日常点検について別記事にて解説しています。こちらも参考にしてみてください。

連携不足と利用者との接し方

新規のデイ利用者を送迎する場合などには、情報共有が不足していると、不慣れな送迎ルートを運転する不安から焦りが生まれ、思わぬ事故につながることがあります。

また、認知症を患う利用者も少なくないので、意思疎通が難しいことがあります。

送迎中に予期しない行動が発生すると、運転のペースが乱れて事故に発展することもありえます。

運行スケジュールが過密

デイサービスの送迎は、限られた時間で多くの利用者を運ぶ必要があるため、時間に余裕を持った運行をすることが難しい場合があります。

急いで運転すれば、事故を引き起こす原因にもなりかねません。

そのため、業務過多によってスケジュールが過密となれば、ストレスや疲労から運転に対する集中力が欠けて注意が散漫になり、事故に発展しやすくなります。

デイサービスの送迎中における事故防止の安全対策

ここまでで、送迎中の事故は様々な要因から起こりうる、ということがわかっていただけたのではないかと思います。

それでは、事故を防止するための対策について考えてみましょう。

安全確保のための送迎ルート

ハンドルを握る前に、あらかじめ送迎ルートを確認し、おおよその移動時間を把握しましょう。

また、時間帯による渋滞箇所や工事箇所、道幅などその他危険ポイントを確認すると良いでしょう。

わかりにくいところや疑問点があれば、必ず管理者に相談しましょう。

送迎車両の点検

普段から酷使されている送迎車両は、安全運行を確保するために日常点検整備が欠かせません。

タイヤの空気圧や残り溝、ブレーキの効き具合といった点検項目があり、安全な走行には点検が必要不可欠です。

また、バックカメラやクリアランスソナーなどの安全装備が搭載されている車両であれば、それらが確実に機能しているかの確認もおこないましょう。

高齢者ドライバーには定期的な講習受講や検査の実施を

更新期間満了日に満70歳以上となる高齢ドライバーには、運転免許更新申請前に高齢者講習や認知機能検査の受講等が義務付けられていますが、免許更新時以外にも同等の講習を定期的に受講しておくことで事故防止に繋げることができます。

アクセルとブレーキの踏み間違えなどは認知機能の低下によって引き起こされやすいとされ、高齢者に顕著にみられる事故原因のひとつです。

事業所が主体となって、運転技能の把握を目的とした講習受講、さらに認知機能検査の実施によって運転に適格であるかを厳しく判断することが大切です。

高齢者講習や高齢運転者教育課程、認知機能検査は全国の教習所などで受講することができます。

事業所から近い教習所を探し、まずは高齢者講習をおこなっているか問い合わせてみましょう。

送迎についてのマニュアル策定と交通安全教育

デイサービス事業所での送迎業務は、不特定多数の職員がおこなうことが多いため、運転方法にバラつきが出やすいです。

利用者にとって安全で快適な運転を確保するために、職員全員が同じ手順で送迎できるマニュアルの策定も効果的です。

運転姿勢や運転中の注意点などを明文化することで、安定した業務を遂行できます。

しかし、せっかくマニュアルを策定・配布しても、従業員がそれをどの程度読み込み、理解したのかを把握することは困難です。

そこで、交通安全をスマホやパソコンでいつでもどこでも学べるe-ラーニング教材が役に立ちます。

例えば、JAF交通安全トレーニングでは各人の学習履歴をストックし、学習達成率、ログイン率など、全体の学習傾向が把握できる機能を管理者用に用意しています。

従業員の交通安全への理解度を明確に測ることができることや、PCが苦手な方でも簡単な操作で受講が可能となり、多くの企業から採用されている交通安全教材です。

まずはお問合せをご検討ください。

知っておくべき送迎中の注意事項|介護利用者の安全のために

デイサービスの送迎業務では、身体機能の衰えた高齢者や、身体の不自由な利用者を安全に運ばなくてはいけません。

その中で、利用者の安全確保は、利用者やその家族の信頼を得る上でも非常に重要です。

では、具体的にどういった行動を取ればよいのか考えてみましょう。

安全運転の徹底

デイサービスの送迎に限らず、安全運転は基本中の基本です。

法定速度の遵守や、信号機のない横断歩道は歩行者を優先するなど、交通ルールは必ず守らなくてはなりません。

また、急発進や急ブレーキ、急ハンドルをおこなうと、送迎中の利用者がケガにつながる危険性があります。

危険感受性を養い「かもしれない運転」を心掛けることで、急ブレーキや急ハンドルの使用を避けることができます。

利用者の介助や安全対策

ドライバー、利用者問わず、送迎車両に乗る人は必ずシートベルトを着用しましょう(病気やケガなどの特別な理由がある場合を除く)。

また、車椅子は転がりやすいので、車内の固定は念入りに確認しましょう。

利用者が車の乗り降りでつまずいてケガをしないように、職員が細心の注意を払ってサポートすることも大切です。

利用者とのコミュニケーション

送迎業務中、急に利用者の体調が悪くなることも考えられます。

場合によっては、運転を取りやめ、その場に車を停車させての対応も考慮しておく必要があります。

利用者の安全と安心のためにも、体調や気分について定期的に声がけをしましょう。

初動が大事!交通事故発生時の適切な対応とは?

万が一、デイサービスの送迎中に事故が発生してしまったら…適切に対処するためにはどうすればいいのか…?

事故を起こさないことが一番ですが、起きてしまった場合の対応方法を解説します。

事故現場での対応

事故が発生してしまったら、送迎車両に乗車している利用者、他の車両・歩行者にケガがないか、体調に変化はないかを確認しましょう。

ケガ人がいる場合は、必要に応じて救急車を要請し、応急処置をおこなう際は救急隊員の指示に従います。

その後に、車両を安全な場所に移動させるか、自走が難しければ、事故車両の後方に発炎筒や三角表示板を設置して二次事故を防ぎます。

交通事故が発生した場合は必ず警察に通報して、警察官の現場検証を待ちます。

事故報告書の作成

デイサービスをおこなう介護施設で、事故が発生した場合には、その記録を「事故報告書」として残すことが厚生労働省によって義務付けられています。

乗車中の利用者や相手方の情報、事故の状況などを事故報告書に記載します。

書式や提出方法は、管轄している市区町村のルールに従います。

自動車保険の手続き

デイサービスの送迎車両が加入している自動車保険会社と連携し、医療費や修理費の支払いといった保険の手続きを進めます。

手続きの際、警察から発行される「交通事故証明書」が必要になるので、事故処理の際など事前に確認しておきましょう。

利用者とその家族へのフォロー

利用者とその家族に対して謝罪し、今後の対応について真摯的かつ丁寧に説明します。

誠実で迅速な対応が、信頼を取り戻すために重要になります。

まとめ:世の中から求めらているからこそ安全運転を

本記事では、デイサービスの送迎中に事故が増加している背景と、その解決策について詳しく解説していきました。

高齢化社会となった現代、デイサービスは需要が高くなり、世の中から求められている重要な仕事と言えます。

その反面、送迎ドライバーの高齢化や人手不足が影響して、送迎中の事故につながっているケースも考えられます。

「新人やベテランドライバーの送迎中の事故が多い」

「業務が忙しく、運転指導する時間がない、方法もよくわからない」

と、お悩みの介護施設の安全管理者の方は、ドライバーを担う従業員向けの教材として、一度JAF交通安全トレーニングの導入をご検討ください。

送迎ドライバーの安全意識と運転技術の底上げ、さらに施設全体での安全風土醸成のお手伝いをさせていただきます。

若年・中年・高齢層それぞれの事故の特徴と背景要因