企業活動において、社用車を活用する場面は多岐にわたり、その運用には常に交通事故のリスクがつきまといます。

交通事故のリスクを減らすためには、組織全体で安全運転意識を継続的に高めるための対策を定期的におこない、安全風土の醸成を促し続けることが必要不可欠です。

そんな中で注目されているのが「運転記録証明書」を活用した交通安全マネジメントです。

この記事では、企業が交通安全対策の一環として運転記録証明書をどう活用すべきか、そしてその先にある持続可能なリスクマネジメントの形を紹介します。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!

企業の交通安全管理が問われる時代へ

日本では、毎年30万件近くの交通事故が発生しています(2024年度は約29万件)。

交通事故発生件数は、2004年の95万件をピークに1/3以下にまで減少していることから、近年にかけて社会全体における交通安全意識の高まりを感じさせるものの、依然として多くの事故が発生している状況です。

当然、この中には、企業の従業員が業務中に起こしてしまった事故も多く含まれており、企業責任が問われるケースも少なくありません。

企業が交通安全への取り組みを怠った場合、重大事故による社会的信用の失墜、損害賠償、行政処分など、多大な影響を受ける可能性があります。

2020年以降、企業には、目先の利益にとらわれない健全な管理体制の構築、つまり長期的に持続可能な発展を目指す「ESG経営」の実施を要請される傾向が社会的に強まっています。

さらに、安全運転や事故防止といったテーマは、企業の社会的責任(CSR)の一部としても強く認識されるようになっており、交通安全への取り組みが単なる「事故防止」ではなく、企業の存続・発展にも直結する重要課題のひとつとして考えられているのです。

出典:令和6年中の交通事故死者について|政府統計の総合窓口 e-Stat

運転記録証明書とは?

そんな中で注目されているのが「運転記録証明書」を活用した交通安全マネジメントです。

「運転記録証明書」とは、警察庁所管の自動車安全運転センターが発行する書類で、申請者の過去1年・3年・5年の交通違反歴や交通事故歴、行政処分歴(免許停止・取消など)、累積点数などを記録した書類のことを指します。

個人で申請して取得する場合と、タクシーやバス会社、運送業などの事業者が自社のドライバーの証明書を一括して申請・取得するケースがあります。

運転記録証明書にはどんな内容が記載される?

運転記録証明書に記載される内容事項は以下の通りです

- 氏名

- 生年月日

- 免許証番号

- 現時点での行政処分の前歴回数と累積点数

- 交通事故の年月日、内容(事故の種別と原因)、点数(事故の程度に伴う点数)

- 交通違反の年月日(違反を起こした日)、内容、点数(違反に伴う点数)

- 運転免許の行政処分の年月日(処分がなされた日)と内容

なお、運転記録証明書の交通事故・違反事項には、いわゆる「赤切符」や「青切符」を切られた場合のみ記録され、物損事故や自損事故の履歴は記載されません。

もしも、運転記録証明書に記載のない物損事故や自損事故の発生履歴を知りたい場合には、従業員の自己申告内容に頼るほかありません。

ただし、それらの運転記録は機微な個人情報にあたるため、管理には万全の体制が求められ、アクセス権限の制限や保管期限の明確化、情報の取り扱いにおける社内規定の整備などが必須となります。

物損事故や自損事故を起こしていたとしても、自己申告をおこなった社員に対し、不利益を与えない仕組みづくりや、情報の取り扱いについての真摯な説明が大切です。

企業が従業員の運転記録証明書を取得する方法

企業が社員の運転記録証明書を取得するには、企業代表者への委任による申請手続きが一般的です。

申請には、「窓口に直接出向いての申請」と、「インターネット上での申請」があります。

一例として、センター窓口に出向いて一括申請をおこなう場合、

- 申請書類の準備

ホームページから申請書・委任状の様式をダウンロードする - 委任の意思確認・委任状の作成

委任状様式に申請者情報を記入し委任状を作成する。なお、委任状には必ず委任者本人による押印が必要

- 申請書の作成・委任状の確認

申請書様式の証明書種別(運転記録証明書または無事故・無違反証明書)を選択し、申請書を作成する。氏名などに誤りがないか、委任者本人の押印がなされているかを確認する

- 申請

各都道府県に設置されている自動車安全運転センターへ申請書・委任状を提出する

- 証明書の交付

1〜2週間程度で郵送にて発行された証明書が会社に届く

このような流れになります。

その他にも下記の方法で申請することが可能です。

- 電子データでの申請(Kフォーマット)

- アンケート機能による申請(グループウェア等)

それぞれ、申請様式などが異なるため、申請する際はまずお近くの自動車安全運転センター(全国51箇所・本部と研修所を除く)へ問い合わせてみるのがよいでしょう。

出典:企業等による一括申請について|自動車安全運転センター

参考:センター所在地一覧|自動車安全運転センター

運転記録証明書を活用する企業側のメリット

運転記録証明書を企業が活用するにあたっては、ドライバー業務をおこなう人材の採用活動時に提出を義務付けたり、現社員に対して証明書の提出を求めることで、交通事故リスクを可視化する重要な手段として活用されています。

ここでは、運転記録証明書を企業が活用するメリットを紹介します。

ハイリスクドライバーの早期発見

本来、自己申告での運転記録は曖昧かつ不正確なものでしたが、第三者機関によって照会・証明される書類であるため、公的な記録として参考にすることができます。

過去に複数回の交通違反を繰り返している社員や点数の累積が多い社員、また採用人材の道徳感(モラル)を早期に把握することで、業務中の重大事故を未然に防ぐことを可能にします。

また、運転記録証明書によって、感覚的な評価ではなく、客観的なデータに基づいた判断をとることができるため、公正な評価にもつながります。

教育・研修のカスタマイズ

証明書の内容をもとに、運転傾向や違反の傾向を把握し、社員ごとに合った安全運転講習を実施できます。

たとえば、「一時停止無視」の違反歴が多かったり、または一度でも発生していた社員には交差点での安全確認について重点的な指導をおこなうなど、きめ細やかな研修の実施が可能になります。

モチベーションの向上と安全意識の浸透

職場ぐるみで安全運転・交通事故防止に努め、運転記録証明書の分析結果において一定の成果を上げた事業所には、自動車安全運転センターと警察の連名での「優秀安全運転事業所表彰制度」がおこなわれ、交通安全への連帯感創出に期待ができます。

さらに、安全運転を継続している社員には、優良運転者として社内で表彰をおこなったり、手当を支払ったりなど、会社独自のインセンティブ制度を導入することで、社内に「安全運転が評価される」風土の形成が期待できます。

年単位で無事故・無違反を達成した社員に対して「セーフティドライバー表彰」などを行う企業も増えているようです。

CSR・コンプライアンス強化

交通事故の削減は、企業の社会的責任(CSR)やコンプライアンス体制の強化にも直結します。

特に物流・運送業や営業車両を多く抱える企業においては、交通安全に対する姿勢がそのまま企業イメージに直結するため、社員の運転記録の把握による安全管理が必須になります。

運送業者等においては、国土交通省の告示により、新たに雇い入れた者の事故歴を把握するため提出が必須とされており、注意が必要です。

保険料の適正化・削減

運転記録証明書を活用して社内の事故率が下がると、自動車保険料の見直しや割引の対象になる場合があります。

保険料は、事故の回数や損害率によって算定されるため、保険会社との交渉材料としても有効です。

安全運転者へのSDカード進呈

無事故・無違反証明書又は運転記録証明書を申し込んだ個人に対し、証明日以前に1年以上事故・違反等の記録がない場合に、証明書に加え、SDカードが進呈されます。

SDカードとは、安全運転者(Safe・Driver)であることの誇りと自覚を象徴するカードのことで、保持者は安全運転者を応援する全国各地のSDカード優遇店で各種優遇が受けられるため、安全運転意識の継続に一役買っています。

たとえば、ガソリン代・食事代・宿泊代などの割引や、マイカーローンの金利を優遇するといったもので、「1年」「2〜4年」「4〜9年」「10〜19年」「20年以上」の5種があり、安全運転達成期間に応じて、券面の色がグレードアップしていく仕様です。

実際の活用効果

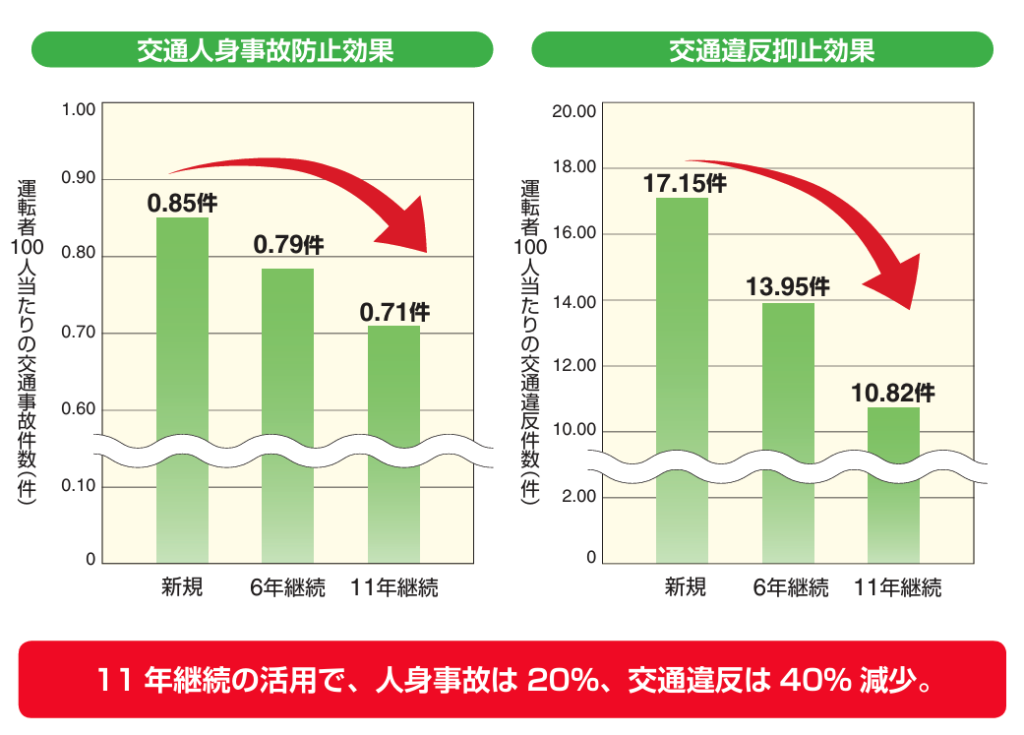

自動車交通安全センターがおこなった調査では、運転記録証明書の活用効果が明らかになっています。

上のグラフでは、安全運転管理に運転記録証明書を継続活用することにより、多くの現場で、事故・違反ともに減少傾向にあることがわかります。

新規〜11年継続したときの100人あたりの交通事故件数は、人身事故が約20%減少、交通違反は約40%減少しており、その効果は目に見えて明らかです。

※「新規」とは、運転記録証明書を一括申請した初めての年。したがって、運転記録証明書による安全運転管理が未だなされていない状況を反映したもの(900事業所5万7,251人)

※「6年継続」「11年継続」とは、交付された運転記録証明書により安全運転管理を行った機関が5年以上、10年以上の状況を反映したもの(6年継続363事業所3万3493人/11年継続309事業所3万2017人)(2017年度調査)

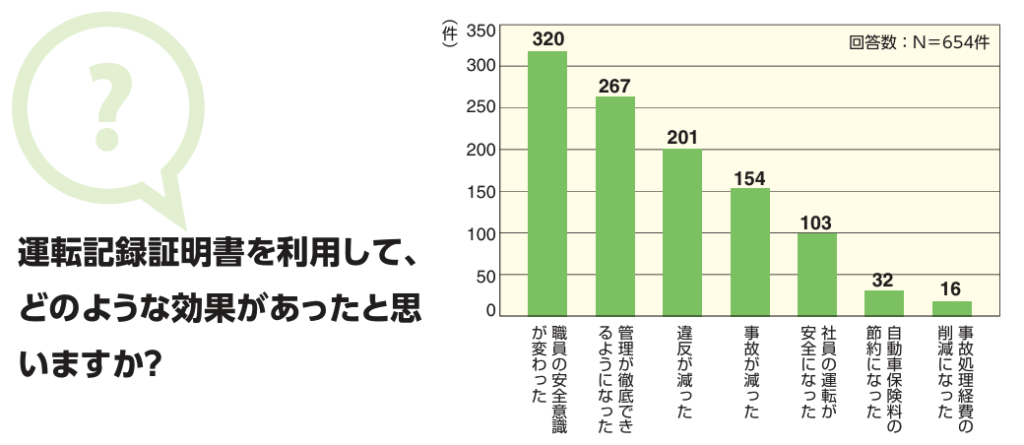

「職員の安全意識が変わった」アンケート結果も

さらに、診断の効果として、運転記録証明書の導入をおこなった多くの企業が、安全運転意識の向上と事故・違反の減少、保険料の節約、事故処理経費の削減など様々な効果を認めているデータがあります。

また、「社員からの事故・違反の報告漏れがなくなった」との声もあるそうで、事業所全体で交通安全意識の醸成が成っていることがわかります。

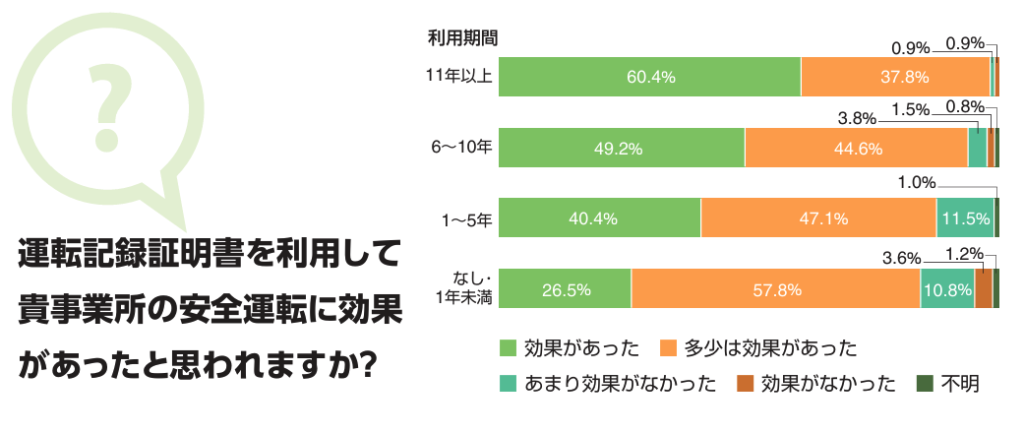

利用期間が長いほど効果の有用性が認められる

「運転記録証明書を利用して貴事業所の安全運転に効果があったと思われますか」という質問に対し、ほとんどの企業が効果あり(※)と回答しています。

また、利用期間が長いほど「効果あり」の割合が高くなっています。

※「効果あり」とは「効果があった」「多少は効果があった」の回答を統合したもの

まとめ:持続可能なリスクマネジメントのひとつとして活用を

この記事では、運転記録証明書の申請方法や、活用したことによる企業側の具体的なメリット、有用性などをお伝えしました。

昨今、企業の社会的責任(CSR)の一部として、安全運転や事故防止といったテーマが特に注目されています。

テクノロジーの進化により、運転記録証明書のデジタル化やデータ連携の仕組みも進みつつあります。

未来的には、ドライブレコーダーの映像や走行データ、そして運転記録証明書のデータを組み合わせた「予測型安全マネジメント」へと発展することが期待されています。

今できる交通安全対策の一環として、そしてその先にある持続可能なリスクマネジメントの形として「運転記録証明書」の活用をおすすめします。

「JAF交通安全トレーニング」では、交通事故が起こりやすい環境を検証したスライド講座や、ドレイブレコーダーに映った事故直前のヒヤリとするシーンの解説、さらに交通ルールの再確認がおこなえる○×テストなどの多種多様な交通安全教材を、インターネット上で気軽に学べるe-ラーニング形式で配信しています。

運転記録証明書によって判明したドライバーのリスク項目と合わせてご活用いただくことで、交通事故・違反の防止や、事業所全体を通した交通安全意識の底上げをおこなうことが可能です。

この機会に、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

社用車で事故を起こしたら? もしもの時に備えましょう!