飲酒運転による交通事故は、2006年8月に福岡県で幼児3人が死亡する重大事故が発生するなど大きな社会問題となりました。

その後、各方面の取組や2007年の飲酒運転厳罰化、2009年の行政処分強化などによって、飲酒運転による交通事故は大幅に減少傾向にあるものの、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶ちません。

飲酒による交通事故を減らす具体策のひとつに、20年近く継続して推進されている「ハンドルキーパー運動」があります。

この記事では、飲酒運転によって引き起こされる自身や周囲への影響と、飲酒運転防止策としておこなわれているハンドルキーパー運動について徹底解説します。

アルコールチェック義務化に備える!

目次

ハンドルキーパー運動とは?概要と目的を徹底解説

お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)が、大事な自動車のハンドルを握り(キープし)、飲酒運転を防ぐことによって人の命を守る(キープする)という意味が込められています。

全日本交通安全協会が2006年10月から推進し続けている「ハンドルキーパー運動」も飲酒運転根絶を目指した運動のひとつです。

この運動では、自動車で飲食店に行って飲酒する場合に、仲間同士や飲食店の協力を得て、予めアルコールを摂取しない人(ハンドルキーパー)を決めておき、その人は酒を飲まずに仲間を自宅まで送ることを目的として定義されています。

必ずしも、ハンドルキーパーが仲間を家まで送るシチュエーションになるかどうかはさておき、「乗るなら飲むな、飲むなら乗るな」を実践する、飲酒した人にハンドルを握らせないという運動です。

ハンドルキーパーの意味や成り立ちとは

この運動は、オランダで8割の国民が意味を理解している「ボブ運動」を参考にしています。

オランダ語で酒に酔っていない運転手を意味する、Bewust onbeschonken bestuurderの頭文字を取って、仲間同士や飲食店が「今日のボブ(BOB)は誰だ?」と呼びかけ、グループ内で飲酒をしない人(ボブ)を予め決めておき、飲食店もこれに協力する取り組みを実施しています。

これを参考に、日本国内においては「ハンドルキーパー」という名称で周知が進められてきました。

参考:主な事業「ハンドルキーパー運動の推進」|全日本交通安全協会

ハンドルキーパーと飲酒運転防止の関係性

ハンドルキーパー運動が起こるきっかけとなった福岡県の死亡事故前年である2005年には、なんと年間1万7703件もの飲酒運転による交通事故が発生していました。

それから20年が経った2024年の統計では、同件数が2346件まで減少しています。

いまだ根絶までは至っていませんが、飲酒運転厳罰化の影響に加え、ハンドルキーパー運動をはじめとした飲酒運転根絶策が一定の効果を表しているといえます。

出典:飲酒運転の推移 平成7年〜17年|国土交通省

出典:飲酒運転による交通事故件数の推移 平成26年〜令和6年|警察庁

飲酒運転根絶のためのハンドルキーパー運動の重要性

警察庁が発表した飲酒死亡事故件数の発生時間帯別比較統計によると、2019年〜2023年に起きた飲酒運転事故が多い時間帯は22時〜6時で、1日のうち6割以上が同時間帯に起きています。

すなわち、仲間内での宴会や会食など、大人数での飲酒が催されることの多い夜間時間帯にハンドルキーパー運動をおこなうことで、6割以上の飲酒運転を予防できると考えられています。

交通事故防止を目指す運動の社会的意義

ハンドルキーパー運動を推進することは、交通安全教育の一環といえます。

万が一、従業員が飲酒運転による事故を起こした場合、従業員の健康のみならず、企業が受けるリスクは計り知れません。

企業としても、社員の交通安全教育をおこなうことで、マナーとモラルが形成され、ドライバーの質は自然と高まり会社の印象は向上します。

ひいては、交通社会の一員としての責任を自覚することによる自他の生命尊重などにも繋がることで、社会的に重要な意義を有しています。

もしも飲酒運転で検挙された場合の法律と罰金は?

飲酒運転は、ドライバー自身はもちろん、同乗者やほかの道路利用者を危険にさらす悪質な行為であり、法令でも厳しく禁じられています。

酒気帯び運転の基準となる呼気中アルコール濃度は、呼気1リットルあたり0.15ミリグラムです。

これは、ビールであれば中瓶1本、日本酒であれば1合、焼酎は0.6合を飲んだ場合に相当します。

しかし、呼気中のアルコール濃度は人によって異なるため、ビールの中瓶1本以下であっても酒気帯び運転になってしまう人もいるかもしれません。

飲酒運転をおこなったドライバーと車両提供者への罰則

まずは飲酒運転をおこなった「ドライバー」への罰則から紹介します。

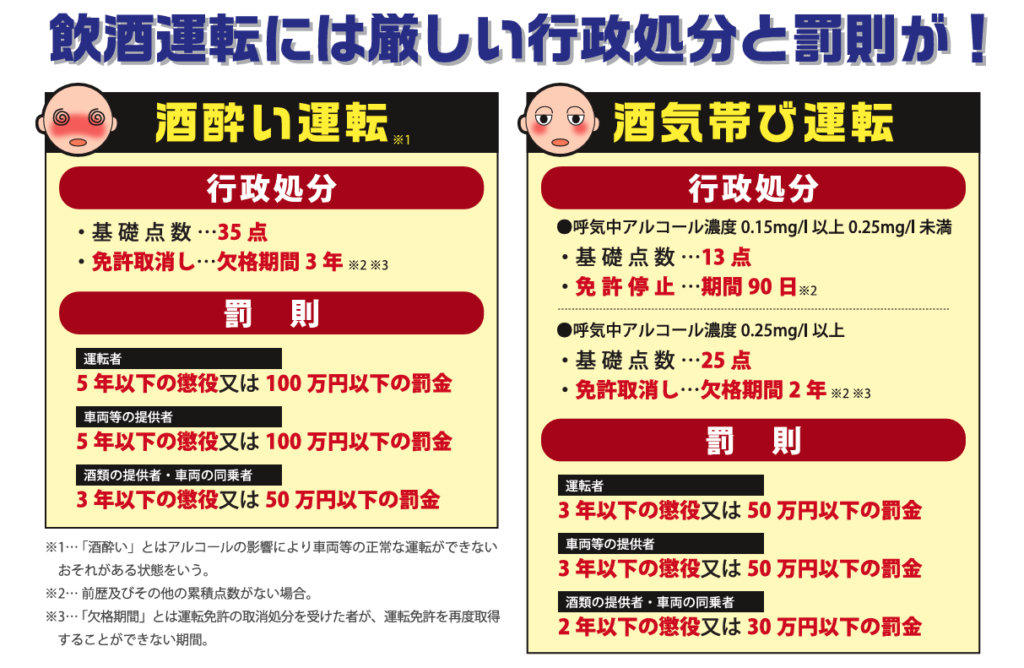

| 飲酒運転の種類 | ドライバー・車両提供者への罰則 |

|---|---|

| 酒気帯び運転 (呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上0.25mg/l未満の場合) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数13点(免許の90日間停止・前歴なしの場合) |

| 酒気帯び運転 (呼気中アルコール濃度が0.25mg/l以上の場合) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数25点(免許の取消し・欠格期間2年・前歴なしの場合) |

| 酒酔い運転 (アルコールの影響により正常な運転ができない状態) | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 違反点数35点(免許の取消し・欠格期間3年・前歴なしの場合) |

また、これらはドライバーが飲酒をしたことを知りながら見過ごした「車両提供者」も飲酒運転をほう助したとみなされ、同等の罰則が課される可能性があるので注意が必要です。

飲酒運転の同乗者への罰則

次に「同乗者」「酒類提供者」への罰則を紹介します。

| 飲酒運転の種類 | 同乗者・酒類提供者への罰則 |

|---|---|

| (運転者が)酒気帯び運転 (呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上の場合) | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| (運転者が)酒酔い運転 (アルコールの影響により正常な運転ができない状態) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

ドライバーがアルコール摂取したことを知りながら見過ごすと、同乗者と酒類提供者にも刑事責任が発生する可能性があります。

飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が課される

「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」で検挙されれば、事故を起こさずとも重い罰則が課される可能性があります。

また、運転者が検挙されれば、酒類の提供者や、ドライバーが飲酒をしたことを知りながら見過ごしていた同乗者や車両提供者にも罰則が適用されます。

これらのリスクをしっかりと理解することは、ハンドルキーパー運動をおこなうための意義を見出すことにも繋がるため、改めて法律や罰則について考えてみることが必要です。

ハンドルキーパー運動は、運転を実際におこなうドライバー本人だけでなく、同乗者や酒類提供者、車両提供者など、飲酒運転に加担する可能性のある全ての人の協力のもとおこなわれるべきものです。

他人事ではなく、自身にも重い罰則が課される可能性を自覚していれば、飲み仲間や飲食店の協力によってハンドルキーパー運動を完遂することがいかに大切か理解することができます。

飲酒運転による死亡事故の発生状況等

2024年の飲酒運転による交通事故件数は2346件でしたが、そのうち死亡事故件数は140件と、前年と比べて28件の増加となりました。

飲酒運転による死亡事故は、2002年以降、累次の飲酒運転の厳罰化、飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まりなどにより大幅に減少してきましたが、2008年以降は減少幅が縮小しています。

飲酒有無別の死亡事故率を見ると、飲酒運転をおこなった場合の死亡事故率は、飲酒なしと比較して約7.4倍と極めて高く、飲酒運転による交通事故は死亡事故につながる危険性が高いことが分かっています。

出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

JAFのテストで明らかとなった「飲酒運転はなぜ危険か?」

2022年にJAFがおこなった、飲酒による運転への影響を検証したテストがあります。

この検証は、運転シミュレーターを使い、実際の路上を想定したコースで運転能力を比較したもので、飲酒前と飲酒直後、翌朝(飲酒開始から10時間後)で運転ミスや事故の回数を検証しています。

特に飲酒直後には、

- ハンドル操作が雑になり、壁にぶつかったり、まっすぐ走れなくなった

- アクセル操作がスムーズにいかなくなり、急加速したり、またブレーキ操作が雑になった

- 確認や判断ミスが多くなり、事故を引き起こす人もいた

などの現象が起こるなど、飲酒をおこなって運転をすることがいかに危険か、一目瞭然となる結果が検証によって明らかになりました。

出典:飲酒による運転への影響は翌日まで続くのか?(JAFユーザーテスト)|JAF

飲酒運転を減らす!ハンドルキーパー運動の具体的な取り組み

従業員の飲酒運転を減らすには、所属企業の指導や飲食店の協力、さらに社員同士が意欲的にハンドルキーパー運動に取り組むことが必要不可欠です。

ここでは、ハンドルキーパー運動の取組事例や身近でおこなえるアイデアを紹介していきます。

社員同士でできる取り組みアイデア

飲み会に車で参加する人がいる時には、ハンドルキーパーとする人を必ず飲酒前に決めましょう。

飲酒を我慢したことでストレスを感じその後の運転に支障が出るような人はハンドルキーパーに不適任ですので、飲酒を控えることに抵抗がない人や、普段から運転に慣れている人を適任として依頼しましょう。

ハンドルキーパーが決まったら、事前に参加メンバーに周知徹底することも必要です。

参加者全員がハンドルキーパーが誰か理解することで、うっかりアルコールを渡してしまったりすることを防止するためです。

場合によっては、ハンドルキーパーには、飲み仲間の送迎という負担がかかるケースもあるでしょう。

この負担を軽減するためには、事前にメンバーで送迎計画を立て、ハンドルキーパーの飲み会費用を割引する、ハンドルキーパーとなる人が連続して選ばれないように仲間内で持ち回りとするなどの配慮が有効です。

企業や飲食店が協力する取り組み事例

全日本交通安全協会などと連携して、飲酒運転撲滅を目指す日本フードサービス協会では、飲食店側のハンドルキーパー運動の取組事例を紹介しています。

- 来店者が車で来たかどうか確認する

- その時に、誰が車を運転するのか(ハンドルキーパー)を確認する

- 車を運転する人(ハンドルキーパー)には、アルコール類を提供しない

- 車を運転する方(ハンドルキーパー)には、目印となるものを渡すか、目印となるものを席に置く

- 来店者が運転代行等を依頼して帰る時は、その確認ができるまで車のキーを預かる

- 店の判断で、車を運転する方(ハンドルキーパー)には、ソフトドリンクをサービスする

酒類が提供される宴会では、これらの確認をおこなってもらうよう幹事が事前に店側と打ち合わせておくことで、飲酒運転を未然に防ぐことができます。

飲食店側の確認が不足することも考えられますので、酒類が提供される席では、参加者各々が当事者意識を持ってハンドルキープできているか確認しあうとよいでしょう。

出典:飲酒運転追放のための運動「ハンドルキーパー」運動を全国展開|日本フードサービス協会

まとめ|ハンドルキーパー運動を推進する役割と企業の責任

飲酒運転が厳罰化する昨今では、万が一、飲酒運転により社会的な影響の大きな事件や事故を引き起こしてしまった場合に、会社のイメージや信用は大きく損なわれます。

従業員が飲酒運転で捕まってしまえば、社会的な信用失墜は免れにくく、所属企業にも倫理的責任が問われ、一度失ってしまった信用は、回復する保証はありません。

ハンドルキーパー運動を社内で推進していくことは、会社内のコンプライアンスの強化や飲酒教育、社会貢献などにも繋がります。

企業としても、社員の交通安全教育をおこなうことで、マナーとモラルが形成され、ドライバーの質は交通安全意識向上を図りましょう。

「JAF交通安全トレーニング」では、飲酒運転防止や歩行者保護の観点から運転にまつわるモラルを向上するための交通安全教材を、インターネット上で学べるe-ラーニング形式で随時配信しています。

ハンドルキーパー運動の重要性を理解する上では、まず交通安全への理解が必要不可欠です。

従業員の交通安全意識向上のためにも導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

アルコールチェック義務化に備える!